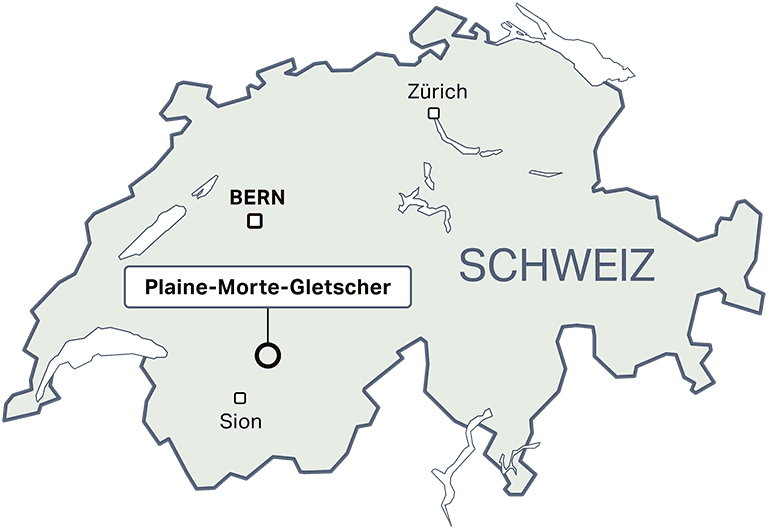

Die Grenze verläuft scharf zwischen Blau und Weiß, zwischen Himmel und Schnee, so wie man es sonst nur vom Nord- oder Südpol kennt. Doch der Ort liegt mitten in Europa, 2700 Meter hoch über den Tälern des Wallis und des Berner Oberlands, links das Gletscherhorn, rechts der Wildstrubel. Die eisige Hochebene Plaine Morte ist der größte Plateaugletscher Europas.

Das Eis liegt hier 200 Meter dick in einem gewaltigen Kessel. Es gibt hier kaum Leben, nur die Weite und den Wind, der dem Schnee eine rauhe Oberfläche verpasst. Stahlseile und Masten zeugen aber von einer dramatischen Veränderung: Sie sind die Überreste eines aufgegebenen Skilifts.

Der Plaine-Morte-Gletscher schwindet deutlich stärker als die anderen Alpengletscher. Dabei befand er sich zwischen 1960 und 2002 noch fast im Gleichgewicht: Die Menge des im Winter entstehenden Eises entsprach ungefähr jener, die im Sommer abschmolz. Doch seit der Jahrtausendwende überdauerte immer weniger Schnee den Sommer.

Eine Faustregel in der Glaziologie besagt, dass mindestens zwei Drittel der Eisoberfläche ganzjährig mit Schnee bedeckt sein müssen, damit der Gletscher sein Gleichgewicht hält. In den letzten vier Jahren war der Plaine-Morte-Gletscher Ende des Sommers jeweils komplett blank. Glaziologen fürchten, dass es hier bereits im Jahr 2090 keinen Flecken Eis mehr geben wird.

Wenn die Gletscher in den nächsten Jahrzehnten sukzessive abschmelzen, werden immense Wasserreserven frei. Ganze Regionen können bedroht sein von ausbrechenden Gletscherseen und Flutwellen, die talwärts schiessen.

Die beiden Gletscherforscher Fred Bétrisey und Hervé Krummenacher wollen deshalb verstehen, wie der Gletscher im Inneren funktioniert. Sie wollen schaffen, was zuvor noch nie jemandem gelungen ist: dieses Labyrinth in seiner gesamten Dimension begehen, um zu verstehen, wie das Wasser im Inneren des Gletschers fließt.

Auf ihren Expeditionen erkunden sie eine verborgene Unterwelt, die so atemberaubend ist, dass man vergisst, sich zu fürchten, sobald man einen Fuß hineingesetzt hat und nur noch eines will - immer tiefer vordringen.

Gletscher haben ein Innenleben. Im Sommer verschwindet das Schmelzwasser in tiefen Löchern im Eis. Was dann passiert, weiß niemand genau. Wasser fließt aber auch unten aus dem Gletscher, es muss also zumindest zeitweise ein zusammenhängendes unterirdisches Kanalsystem geben.

An der “Gletschermühle”, mitten auf der Ebene, beginnt die Expedition. Im Sommer stürzen hier die gesammelten Wassermassen in die Tiefe. Wer hier hineinfällt, verschwindet für immer. Doch im Winter versiegt das Wasser, es ist kalt und trocken - ideale Bedingungen.

Bétrisey und Krummenacher seilen sich senkrecht in das Loch ab, in rund 50 Metern Tiefe ist der Schneeboden erreicht.

Krummenacher erinnert daran, stets am Seil angebunden zu bleiben, denn möglicherweise ist das nur eine eingelagerte Etage im Schlund und nicht tragfähig. "Das sieht hier jedes Jahr anders aus", sagt Bétrisey und späht leicht besorgt nach oben zu einer mächtigen Schneebrücke. "Wenn die runterfällt, sind wir eingeschlossen. Aber es ist kalt, sie wirkt stabil." Dann verschwindet er seitlich in eine Nische und beginnt zu schaufeln. "Bei etwas mehr Schnee hätten wir keine Chance", ruft er aus dem Dunkel.

Die Augen brauchen eine Weile, bis sie sich an die neue Umgebung gewöhnen: rundum blaues Eis, hart wie Beton, im Licht der Stirnlampen funkeln Schneekristalle. Der Boden ist flach wie eine Curlingbahn, das Eis knackt unter den Steigeisen. Aufrechtes Gehen ist bald unmöglich, man muss durch die Gänge robben, 50 Meter unter der Oberfläche. Es ist nicht besonders kalt, nur beklemmend. Würde der Gletscher sich jetzt räuspern, würde man zerquetscht.

Eine seltsame Schneeschicht klemmt im Gang wie ein Brett. Es ist ein Rest des Schnee-Wasser-Gemischs, das am Anfang des Winters hier noch fließt. Bei einer früheren Expedition schwammen die Forscher in Neoprenanzügen durch Gänge, die mit dieser Suppe gefüllt waren. Jetzt kriechen sie unter dem Relikt hindurch. Dann kann man wieder aufrecht gehen. Der Korridor ist mehrere Meter hoch und beschreibt eine 180-Grad-Kurve. Im Licht der Stirnlampen sieht man das Eis zu einem Pfeiler geformt.

Später erklärt der Glaziologe Matthias Huss von der ETH Zürich, dass diese Form durch einen “Cut-and-Closure-Prozess” entstanden sein könnte. Das Phänomen ist von Gletschern in der Arktis bekannt: Wenn Schmelzwasser in Bächen über den Gletscher fließt, höhlt es tiefe Schluchten ins Eis, die sich später an der Oberfläche wieder verschließen. Im Untergrund bleiben sie offen. Der ganze Gletscher könnte von unterirdischen Canyons durchzogen sein, von denen man an der Oberfläche nichts wahrnimmt.

Huss forscht seit Jahren auf dem Plaine-Morte-Gletscher, drinnen war er noch nie. Er ist überrascht, als er von horizontalen Gängen hört. "Bisher sind wir davon ausgegangen, dass das Wasser durch die Gletschermühlen mehr oder weniger direkt senkrecht bis auf den Felsgrund fällt."

In einen Gletscher hineinzugehen galt lange als zu gefährlich. Auch heute tun es nur wenige. Polnische Forscher wagten sich in den 1990ern erstmals in Gletscher auf Spitzbergen, das Risiko schien dort überschaubar. Im hohen Norden dringt die anhaltende Kälte des Winters tief in den Gletscher und lässt alles erstarren. Der Winter in Mitteleuropa ist deutlich unberechenbarer: Selbst in großer Höhe kann es plötzlich wärmer werden und Schmelzwasser entstehen.

Nach den Polen folgten weitere Teams in der Arktis und im Himalaja. Doch so spektakulär ihre Schilderungen auch waren, sie fanden kaum Resonanz in der Wissenschaft. Stattdessen wurde die Forschung in Eishöhlen als Abenteuer abgetan.

Der schottische Glaziologe Doug Benn sieht das anders. Er studierte die Seen, die sich auf Gletschern im Himalaya bilden, und fragte sich, wieso sich diese immer wieder entleeren. Im Untergrund fand er Antworten. Benn erkannte, dass sich das Wasser genau wie im Fels seinen Weg entlang der Schwachstellen bahnt. Während das im Fels Millionen Jahre dauert, kann im Eis innerhalb eines Sommers ein Entwässerungskanal entstehen, der sich im Winter wieder schließt.

Siebzig Meter unter dem Eis wächst die Anspannung. Am Boden ist eine Fliege im Eis festgefroren. Sie ist ein Hinweis, dass der flache Boden durch das Einfrieren von stehendem Schmelzwasser entstand. Wenn sich eine der engen Passagen wieder schließt, dann droht das Schicksal der Fliege. Doch das Eis wirkt solide wie Mauerwerk. „Die größte Gefahr ist ohnehin das Wasser“, sagt Krummenacher. „Dieses Jahr haben wir Glück: Es ist weit abgesunken, weil der Herbst so trocken war. Ein plötzlicher Anstieg wäre gefährlich.”

Es ist, als wäre alles stehen geblieben: das Wasser, das Eis, die Zeit. Wüsste man es nicht besser, man würde sich in der Ewigkeit wähnen.

Hier endet der erste Vorstoß. Es ginge noch über weitere Stufen bis 150 Meter unter die Oberfläche. Ab dann wäre jeder weitere Schritt Neuland – doch der Rückweg ist weit genug. Wieder an der Oberfläche ist die Sonne längst hinter den Bergen verschwunden. Die Ebene leuchtet im schwachen Licht der Sterne.

Bei Pasta mit Thunfisch erläutern Bétrisey und Krummenacher, was sie am Folgetag vorhaben: den Eingang am östlichen Ende des Gletschers finden – dort, wo eine Schlucht in den Gletscher eingetieft ist. "Es muss einen mächtigen Abgang geben", sagt Bétrisey und erklärt, weshalb: Im Sommer befindet sich dort ein See aus Schmelzwasser, der Lac des Faverges. Dieser fließt im Herbst abrupt ab, rund zwei Millionen Kubikmeter Wasser verschwinden durch den Gletscher und tauchen erst weit unten wieder auf, wenn sie ins Simmental fliessen. "Es ist, als würde jemand den Stöpsel einer gigantischen Badewanne ziehen."

Die beschauliche Simme wird dann zum reißenden Strom, und die Gefahr einer zerstörerischen Flutwelle steigt jedes Jahr, denn der See wird immer größer. In den letzten fünf Jahren hat sich sein Volumen verdreifacht. Seit 2011 wird der Lac des Faverges überwacht, um die Bevölkerung zu warnen, wenn der Abfluss beginnt.

Für Krummenacher und Bétrisey ist klar, dass es mindestens zeitweise ein zusammenhängendes Höhlensystem durch den gesamten Gletscher geben muss – anders könnte sich der See nicht entleeren. Dieses unterirdische Kanalsystem erstreckt sich wohl über 3,5 Kilometer und überwindet 250 Höhenmeter. Dessen Erkundung ist ihr großer Traum. Man kann nur spekulieren, ob das machbar ist. "Man müsste mit dem Taucheranzug anrücken, wegen des Wasserspiegels", sagt Krummenacher. Ab einer bestimmten Tiefe wird es aussehen wie in der sinkenden Titanic, alle Gänge werden mit Wasser gefüllt sein.

Tags darauf, im leeren Seebecken. Die anfänglich flache Mulde mündet in eine Schlucht, die sich tief ins Eis gefressen hat. Der Boden ist mit Schnee ausgekleidet, was das Gehen einerseits angenehm macht – andererseits weiß niemand, was darunter liegt. Anseilen ist notwendig. Das Ende zeichnet sich ab: Eine mächtige Eiswand erhebt sich über einem Gewölbe, es sieht aus wie das Eingangsportal eines Tunnels. Das muss der Abfluss aus dem See sein. Hier donnern im Sommer Millionen Liter Wasser herab.

Die Gletscherforscher vermuten, dass sich das unterirdische System jedes Jahr neu formt. In den Wintermonaten erdrückt die Last des Eises die Kanäle, im Sommer schmelzen sie wieder auf. Sobald der See angezapft ist, geht es schnell: Die einströmende Wärme weitet die Kanäle, die Wassermenge steigt innerhalb weniger Stunden um ein Vielfaches.

An der Eiswand verstopft Schnee den Eingang. Keine noch so kleine Ritze ist da. Graben kann man vergessen. Von Luftbildern weiß man, dass der Schluchtverlauf ähnlich aussieht wie ein Reißverschluss: Zunächst ist die Schlucht nach oben offen, wird dann aber zu einem feinen Strich in der Eisoberfläche, und schließlich verschwindet sie ganz.

Im Luftbild kann man drei Löcher in einer Reihe ausmachen, die den Verlauf anzuzeigen scheinen. Vielleicht Gletschermühlen, die ins unterirdische Kanalsystem münden? Tatsächlich findet sich schon bald eines der Löcher. Aber ob dort weniger Schnee ist?

Wieder geht es mit dem Seil senkrecht in die Tiefe. Und wieder ist da ein Schneeboden. Doch dann eine Überraschung: Am tiefsten Punkt hängen Eiszapfen über einem dunklen Loch von vielleicht einem Meter Durchmesser. Dunkle Löcher sind gut, sie bedeuten, dass es weitergeht.

Am Fixseil geht es geduckt unter den Eiszapfen durch, ein erster Blick hinter den Vorhang. Bétrisey und Krummenacher rufen begeistert laut aus. Das Echo verrät die Größe des Raums, auch im Licht der Stirnlampen zeichnet sich kein Ende ab.

Ein schmaler und hoher Schacht führt in die Dunkelheit. Erstaunlicherweise wird es nach einer Weile wieder heller, schwaches, bläuliches Licht kommt von oben. Dort zeigt sich ein runder Deckel, seitlich dringt Tageslicht ein. Eine Gletschermühle, die von oben verschlossen wurde?

Sehen so die Schneeböden von unten aus, über die das Team eben noch gestapft ist? Rundum dringt Tageslicht ein, das macht keinen stabilen Eindruck. Die Forscher taufen die Lichtquellen “Ufo-Deckel”.

Der Schacht endet an einem flachen Eisboden. Doch nach nur zwei Schritten bricht er ein. Die Forscher hechten zurück auf den tragenden Boden. Da ist es also, das Wasser, das ganzjährig im Gletscher flüssig bleibt und nicht gefriert.

Die Alpengletscher sind "temperiert", ihre Temperatur im Inneren liegt bei etwa null Grad Celsius. Anders ist es bei arktischen, sogenannt kalten Gletschern, dort liegt die Temperatur unter null Grad. In den Alpen dringt die Winterkälte jedoch nur in die obersten 10 Meter ein. Weiter unten kann Eis und Wasser nebeneinander vorkommen.

Von jetzt an ist das Vordringen schwieriger, ein Seil muss Meter um Meter an der Seitenwand befestigt werden, um sich daran entlang zu hangeln. Hin und wieder klemmen große Eisschollen im Gang. Sind sie noch tragfähig? Manchmal bieten sie einen willkommenen Boden. Schließlich tut sich ein Saal von der Größe einer Kapelle auf. Darin ein kleiner See, weit darüber leuchtet ein Ufo-Deckel.

Wahrscheinlich war hier noch nie ein Mensch. An den Wänden hängen Fragmente von Eisplatten – hier muss sich der Wasserspiegel vor kurzem noch langsam gesenkt und die Platten an den Wänden zurückgelassen haben. Zum Teil sind sie so groß wie Tische und kleben unheilvoll an der Decke. Könnte die Körperwärme sie schon zum Absturz bringen? Allzu lange verweilen sollte man hier besser nicht.

Am Ende des Raums ist die Fortsetzung zu sehen: Der Gang taucht ab – unter das Wasser. "Nächstes Mal müssen wir den Taucheranzug mitnehmen", sagt Krummenacher zu Bétrisey. Die beiden meinen es ernst. Doch heute ist hier Endstation. Und wer weiß, wie es dort nächstes Jahr aussehen wird.