Irgendwann ziehen sie die Plastikkarten aus der Brieftasche. Sie legen sie im Lokal vor sich auf den Tisch, zwischen die Gläser und Teller. Sie reihen sie zu Hause auf dem Teppich auf, vor ihren Füßen. Sie haben die Karten ja alle behalten: Die rote von der Sparkasse-Nürnberg oder Würzburg, die grüne von der AOK-Bayern, die bläulich-gestrichelte von der Stadtteil-Leihbücherei, die blass-graue vom regionalen Verkehrsverbund. So viele Karten. So bescheidene Statussymbole. So wertlos.

Die Plastikkärtchen waren der Beweis, angekommen zu sein, etwas darzustellen, dazuzugehören. Und dann: abgeschoben. Vom Jetzt und Hier ins Kabuler Nirgendwo. Zwei, drei, fünf Lebensjahre verloren, Tausende von Dollar Schulden, bei der Familie, dem Nachbarn, dem Geldwechsler. Zurück auf Null.

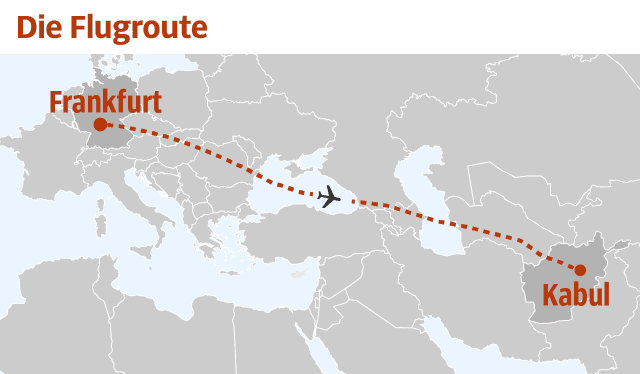

Dahin gebracht hat sie eine italienische Fluggesellschaft. Die Meridiana-Flugzeuge fliegen üblicherweise Touristen in den Urlaub, auf die Kapverden zum Beispiel, nach Brasilien oder Kuba. Doch der Flug IG 2080, der am 23. Januar um 21:11 Uhr in Frankfurt abhob, hatte nichts mit Urlaub zu tun. Er war kein Versprechen für die Passagiere, sondern eine Katastrophe. 26 Afghanen saßen an Bord der Boeing 767-300, dazu noch einmal doppelt so viele Beamte der Bundespolizei und drei Mitarbeiter von einer Menschenrechtsorganisationen; um 7:10 Uhr Ortszeit landete die gecharterte Maschine in Kabul.

Seitdem hat es noch zwei weitere Flüge gegeben. Der Bundesinnenminister und einige Landesregierungen wollen damit seit Dezember Härte in der Flüchtlingspolitik demonstrieren. Doch will man Genaueres über die Betroffenen erfahren, mauern die Behörden. Ein Flüchtlingshelfer sprach von den Flügen als „Black Box“.

SZ-Grafik

Wochenlang haben SZ-Redakteure in Deutschland und Afghanistan recherchiert, bis sie die Namen der Abgeschobenen und die meisten ihrer Schicksale zusammen hatten. Es sind Männer mit verwirrenden Geschichten, selten schlüssig, immer traurig. Es sind auch deutsche Geschichten, deutsche Leben. Um sie zu schützen, haben sie für diese Geschichte alle andere Namen.

Samadi

So wie Hussain Ali Samadi aus Würzburg. Er geht am Kabul-Fluss entlang, allein, verloren. 24 Jahre alt, er trägt Jeans zur Fleecejacke. Samadi ist keiner, der sich vordrängt, der immer alles haben will. Aber er ist durchaus einer, der etwas abhaben möchte. Früh im Überlebenskampf erzogen, ist er doch arglos geblieben. Er hat sich zwei Tage vor seiner Abschiebung in Frankfurt taufen lassen, in der Hoffnung, das würde ihn retten. Aber die Kirche, bei der er dafür war, ist keine richtige Kirche, die ganze Taufe war umsonst. Samadi steht am Kabul-Fluss herum, er beobachtet die Bettler vor den Basar-Arkaden, zusammengesackt und halb verhungert, im Rücken die verfilzten Schaffelle der Karakul-Händler und den Stoff der Uniformenschneider. Händler wuseln um die aufgehaltenen Hände herum, Tagelöhner fädeln ihre Karren zwischen Autos hindurch. Taubenschwärme flattern auf, flattern nieder, picken Körner vom Asphalt. Wer Geld hat, kauft eine Handvoll Futter. Es bringt Glück, wenn die Tauben glücklich sind.

Afghanistan, vier Jahrzehnte lang berüchtigt als Kriegsgebiet, Terrorbühne und politisches Jammertal, plötzlich gilt es als irgendwie halbwegs sicheres Herkunftsland. Seit Dezember schiebt Berlin vermehrt Afghanen ab. Der Umgang mit Flüchtlingen wird härter in Deutschland, der Wahlkampf hat begonnen, das Wort Willkommenskultur hat bei Teilen der Bevölkerung seinen Reiz verloren. Wer nach den Abgeschobenen sucht, speziell nach denen, die am 23. Januar im Flug von Frankfurt nach Kabul saßen, der findet ein, zwei Handvoll junger Männer, verunsichert, mit verwirrenden Geschichten, die selten schlüssig sind und immer traurig.

Es sind jetzt auch deutsche Geschichten, deutsche Leben. In Samadis Leben etwa läuft seit gut zehn Wochen so ziemlich alles falsch. Der 22. Januar, es war kalt in Würzburg, die Polizisten kamen morgens um fünf in die Asylunterkunft in der Veitshöchheimer Straße 100, der junge Afghane hatte tief geschlafen. Nur ein paar Sachen durfte er packen, dann war Abmarsch, Zeit für Fragen blieb ihm keine. Eine Nacht in Haft, eine Nacht im Flugzeug, mit 25 anderen Abschiebekandidaten. Die heikelste Phase jeder Abschiebung sind die Stunden vor dem Abflug: Jeder Flüchtling hat zwei Polizisten an seiner Seite, Uniform, Mütze, Stiefel, Handschuhe, Handschellen für den Fall der Fälle. Sie lassen ihn keinen Moment aus den Augen. Keiner soll sich etwas antun, keiner sich wehren, keiner Aufsehen erregen können.

Flug IG 2080 selbst war Routine. Jedenfalls für die Polizisten, den Dolmetscher, die Ärzte sowie die Vertreter der Nationalen Stelle zur Verhütung von Folter, die oft bei diesen Flügen dabei sind. Auch auf dem Flug hatte Samadi links und rechts von sich einen Beamten, wie alle Flüchtlinge. Sie waren nicht unfreundlich, die deutschen Polizisten: „Wir haben uns ein bisschen unterhalten“, sagt er – Samadi kann mit fast jedem.

Seit die Boeing 767 der Charterfluggesellschaft Meridiana in Kabul auf der Rollbahn aufsetzte, gilt: Kein Schritt führt für Samadi nach vorn, keiner führt zurück. Dazu hat er Angst, dass einer dahinterkommt, die Familie, die Freunde, der Clan. Dass er aus Deutschland abgeschoben wurde, war nicht vorgesehen. Dass er wieder da ist, darf niemand wissen. Dass er bei den Deutschen Christ geworden ist, auch nicht. Um keinen Preis.

Taubenschwärme flattern auf, lassen sich wieder sinken, picken Körner vom Asphalt. Wer Geld hat, kauft eine Handvoll Futter. Es bringt Glück, wenn die Tauben glücklich sind. Samadi hat kaum noch Geld, er trägt im Portemonnaie seine wertlosen Plastikkarten herum. So wie er auch seine Lohnabrechnungen aufhebt, vom Asia-Imbiss Moschmi in Würzburg in der Kaiserstraße 5. Ein Jahr Spüler, danach Nudelkoch. Nudelkoch – er erzählt das mit einer Ernsthaftigkeit, als habe er den Imbiss selbst geführt. Noch etwas ist ihm wichtig: „Ich habe alles selbst bezahlt, Steuern, AOK, mein Essen, meine Wohnung.

Würzburg liegt gut zehn Wochen zurück. Jetzt also Kabul. Samadi sieht die drei Jeeps im Bazar, sie ruckeln an den Ladenreihen vorbei, bleiben im Stau stecken, auch für sie gibt es kein Vor und kein Zurück. Hinter den Scheiben Uniformen, Gewehre, die Stars-and-Stripes an der Schulter. Eine Patrouille, Amerikaner. Sie sind das Ziel für Autobomber, Selbstmordattentäter, Taliban.

Samadi wird nervös, er schaut sich um, blickt ein weiteres Mal nach den Jeeps. Er geht jetzt schneller, lässt den Kabul-Fluss hinter sich liegen. Irgendwann kommt ein Hang, er steigt hinauf. Oben auf dem Plateau breitet sich ein Friedhof aus, Kinder rennen zwischen den Gräber umher, ziehen Papierdrachen an Schnüren hinter sich her. Ausgemergelte Pferde scharren mit den Hufen, warten auf Touristen, die auch heute wieder nicht kommen.

Am Rand des Friedhofs liegt das Grabmal des letzten Königs von Afghanistan. Als Greis war Zahir Schah 2002 nach Kabul zurückgekehrt, nach 30 Jahren im Exil in Rom, Via Veneto, Cafe Greco, Fango-Massagen. Solange er regierte, herrschte Frieden im Land, kurz nachdem er 1977 gestürzt worden war, begann der Krieg. Als Zahir 2007 starb, war das Töten noch immer nicht vorbei. Nun liegt der König schon seit zehn Jahren unter dem schwarzem Marmor, und der Frieden lässt sich weiter bitten.

Samadi blickt über die Stadt. Am Horizont die Berge, gewaltig und schneebedeckt. Davor die Überreste einer Architektur der Sechziger Jahre, viel rechter Winkel, Afghanistans Hauptstadt war einmal eine moderne Stadt. Kantige Gebäude an pfeilgeraden Straßen, dazwischen kreisrunden Plätze, wie mit dem Zirkel geschlagen. Ein strahlend weißer Ballon schwebt über der Stadt, späht mit Kameras nach Taliban und Terroristen.

Samadi war nur vier Jahre in der Schule, aber sein Land kennt er. Er liest Kabuls Topographie wie ein Buch. Vom Bergrücken gegenüber ließ ein Warlord Raketen auf Wohnviertel regnen, über Tage, Wochen, Jahre.

Derselbe Kriegsfürst, auch das weiß Samadi , sitzt heute in der Regierung, wie so viele Kriegsherren, die das Land 40 Jahre lang zerstört haben. Ein Land, ein Volk mit blutiger Geschichte. Hussain Ali Samadi ist wieder zu Hause.

„Bei der Ankunft am Flughafen haben sie uns gefilmt, im Fernsehen gezeigt. Jetzt sprechen einen wildfremde Leute auf der Straße an: Du warst doch in Deutschland. Du hast jetzt sicher ganz viel Geld?“ Die Ankunft in Kabul, es war das unfreiwillige, das beschämende Schaulaufen von Verlierern. Die Flüchtlinge hatten auf die große Zukunft gesetzt und waren mit leeren Händen zurückgekommen. Goodbye Germany.

Christine Röh/dpa

2011 flieht Samadi, er ist knapp 19. Iran, Türkei, Balkanroute. „Im LKW“, sagt er, und ganz nebenbei, als hätten Erschöpfung und Müdigkeit in diesen Wochen keine Rolle gespielt: „Ich bin auch sehr viel gelaufen.“ In Deutschland beantragt er Asyl, das Bundesamt lehnt 2012 ab, das Wunderland hat ihm auch sonst kein Angebot zu machen. Er solle zurück nach Afghanistan, er sei doch jung, ungebunden, arbeitsfähig.

Er tut, was abgelehnte Asylbewerber tun: Er klagt. Und tut dann, was abgelehnte Asylbewerber noch tun: Er wartet. Erst nach vier Jahren entscheidet der Richter – gegen ihn. Es sei „nicht anzunehmen, dass der junge Afghane keine Chance hätte, sich etwa als Tagelöhner zu verdingen“. Samadi ist unerwünscht. Rückflug, freiwillig oder mit Zwang, er wird das schon überleben.

Einer in Kabul, der viel mit Flüchtlingsgeschichten zu tun hat, sagt über die Abgeschobenen ganz nüchtern: „Rein rechtlich ist die Entscheidung zur Abschiebung in Ordnung.“ Das dürfe in den meisten Fällen stimmen, klingt aber doch so unterkühlt wie die Urteilstexte zu den Abschiebebescheiden, die dann sauber abgeheftet werden zwischen den mausgrauen Aktendeckeln des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Rein rechtlich? Zwischen den Aktendeckeln liegen Leben. Vertane Chancen, kleine Tragödien, große Katastrophen. So wie das Leben von Samadi. Er und zwei Handvoll der Flüchtlinge von Flug IG 2080 sind immer noch in Kabul, von den anderen verliert sich die Spur.

Agi und Alizada

Sie sind in kleineren Städten oder in Dörfern untergetaucht, einer soll wieder in Iran sein, auf dem Weg zurück nach Europa. Zumindest vermuten das Ali Agi und Baqer Alizada, die mit Samadi im Flieger saßen und genauso gut Deutsch sprechen wie er. Zusammen wohnen sie im „Safe House“, der geheimen Wohnung einer norwegischen Flüchtlingsorganisation. Das Appartement liegt in einem ruhigen Stadtteil, neben einer Autowerkstatt, hinter einer grün getünchten Fassade. Kein Außenstehender darf das Haus betreten, niemand die Zimmer sehen. Keiner soll wissen, wo und wie die Abgeschobenen wohnen. Amaso, die winzige norwegische NGO, bietet Obdach für maximal einen Monat. Demnächst werden die Drei auf der Straße stehen. Ali Agi sagt: „Wir werden wie die Bettler leben.“

Sie sind Fremde in ihrem Heimatland, auf der Suche nach Zimmern, Jobs, Hilfe. Es gibt mehr als genug billige, schmutzige Hotels, aber das Geld wird selbst dafür knapp. Samadi und Alizada sind Hazaras, die schiitische Volksgruppe steht am untersten Ende der afghanischen Hackordnung. Hausdiener, Saisonarbeiter, Tagelöhner, Knechte: manche nennen sie „die Sackkarrenschieber“.

Wer gibt einem Hazara ein Zimmer, eine Arbeit – einem, der als „Deutscher“ gilt, ohne Netzwerk, ohne Freunde, ohne Familie? Wenn sie nicht in ihrem sicheren Haus sitzen, auf den Mobiltelefonen herumdrücken, mit ihren Freunden oder Patenfamilien in Deutschland chatten, streunen sie durch den Fünf-Millionen-Moloch. Sie fallen auf, die Kleider, die Frisuren, das Gehabe. Es ist alles ein bisschen zu modisch, zu gewollt für Kabul, fast zu deutsch.

Die Drei waren sehr nah dran am Ziel. Patenfamilien, Sprachkurse, Praktika bei Firmen und Organisationen, Jobs als Zeitungsträger, Spüler, Putzmann, Koch. Das allein ist es, was sie eint – Deutschland. Sie reden davon wie vom gelobten Land. Auch wenn bei Gott nicht alles gut war, ist dort immer alles besser. Ali Agi sagt: „Ich habe die Sprache gelernt, ich habe eine deutsche Familie gefunden, ich habe Praktika gemacht, ich bin integriert.“ Samadi sagt: „Mein Chef beim Asia-Imbiss würde mich sofort wieder nehmen.“ Und Alizada sagt: „Ich liebe die deutsche Kultur, die Freiheit, die Sicherheit. Deutsche Kultur, das ist Bier.“

Die meisten Flüchtlinge kannten das Land vorher nur über Facebook oder aus dem Fernsehen: Es waren Klischees und Träume. Nicht viel arbeiten, im Club schöne Frauen kennen lernen, eine Freundin haben, jede Freiheit. Jetzt, da sie dort gelebt haben, ist das gelobte Land noch viel mehr als ein unrealistisches Zukunftsversprechen. Es ist tatsächlich Teil ihres Lebens geworden. Die Rückkehr nach Deutschland erscheint nun als einzige Chance, das Leben wieder in Ordnung zu bringen: die Schulden, die Schmach, die Schande.

Seit einem Jahr warnt die Bundesregierung in der Fremde. „Sie verlassen Afghanistan? Sind Sie sicher?“, steht auf Plakaten. „Gründlich darüber nachgedacht?“ Weiter heißt es: „Glauben Sie nicht den von Menschenhändlern bewusst verbreiteten Gerüchten und Falschinformationen über eine angeblich leichte Reise und ein leichtes Leben in Deutschland.“ Berlin und auch die EU haben im Oktober vergangenen Jahres Abkommen geschlossen mit Kabul, über Rückkehr und Rückführung von Flüchtlingen, die keine Schutzgründe nachweisen.

Die afghanische Regierung lässt sich das bezahlen, bis 2020 will die EU dem Land gut eine Milliarde Euro überweisen, Deutschland fördert die freiwillige Rückkehr von Flüchtlingen. Im afghanischen Kabinett hatte sich der Flüchtlingsminister dennoch gesträubt, das Abkommen zu unterschreiben. Im Gegensatz zu seinem Staatschef fand er es unvorteilhaft und unappetitlich. Unterzeichnet wurde dennoch. Es geht um viel Geld, das war dem Staatschef wichtig. Was soll er auch machen, der Etat seines Landes besteht zu 80 Prozent aus ausländischer Hilfe. Da werden heimkehrende Flüchtlinge als Haushaltsposten verbucht.

Viele Afghanen denken schlecht über Menschen wie Baqer Alizada , Hussain Ali Samadi oder Ali Agi. Da war einer jahrelang im reichen Deutschland und hat nichts? Und – er war bei den Christen. Kann so einer noch ein guter Muslim sein? Tief drinnen im Mobiltelefon hat der Schiit Samadi ein PDF versteckt, es ist die Urkunde eines obskuren christlichen Vereins in Frankfurt. Dieser Verein bescheinigt, dass der Afghane „auf das Zeugnis des Glaubens“ getauft wurde, „im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes“. Was, wenn ihn jemand gesehen hat in Deutschland, wenn er loszog zur Messe? „Ich war nicht jeden Sonntag, aber ich war schon oft in der Kirche.“ Nichts muss Sadami mehr fürchten, als ein bekanntes Gesicht zu treffen, aus seinem Dorf, aus seiner Familie. Sich vom Islam loszusagen und Christ zu werden kann in Afghanistan das Todesurteil sein.

Samadi stammt aus einem Dorf im Norden. Der Vater ist tot, die Mutter lebt in Iran, auch sie ist Flüchtling. Mit der Verwandtschaft in der Provinz Samangan liegt er im Streit, es geht um Grund und Boden. „Der Onkel und die Cousins wollen das Land für sich allein“, sagt er. Die Sitten sind rau nach 40 Jahren Krieg, Grundbesitz ist der häufigste Anlass für Streit, Familien liegen in blutigen Fehden. Keiner fährt einfach mal so nach Samangan, zwischen den Taliban hindurch: Wer kann Samadis Geschichte prüfen? Und wenn nicht alles stimmt, stimmt dann vielleicht doch ein Teil?

Flucht ist lebensgefährlich. Die Wahrheit kommt dabei meist zu kurz. Wer auf der Flucht überleben will, kann sich nur auf sich selbst verlassen: Er muss lügen, täuschen, tricksen. Sonst schafft er es nie. Falsche Namen, falsche Pässe, falsche Daten, gekaufte Visa. Beamte, die fremde Sprachen sprechen, fremde Uniformen tragen. Kontrollen, Befragungen, immer neue Überprüfungen. Dazu die tagelange Fahrt im LKW, Angst vor dem Ersticken im Laderaum, im Container. Die Überfahrt auf einem winzigen Boot, Schulter an Schulter mit Fremden, die Wellen, er oder ich, viele Flüchtlinge können gar nicht schwimmen. In Ordnung bringen lässt sich so ein Leben hinterher kaum noch. Brüche und Ungereimtheiten bleiben, in der Biografie, in den Papieren, in den Geschichten, im Kopf.

Kein Amt und kein Gericht, auch kein Pfarrer, Flüchtlingshelfer, Anwalt oder Journalist wird je die ganze Wahrheit herausfinden. Es ist der Flüchtlings-Irrsinn, der sich in diesen Widersprüchen spiegelt, ob bei Samadi, Agi, Baqer oder irgendeinem anderen. Da sind die, die Asyl und Schutz suchen, vor Krieg, Diktatur, politischer Verfolgung flüchten. Aber da sind auch die, die nur eine Zukunft suchen. Nur? Ist der Wunsch nach einer Zukunft weniger wert als der Nachweis politischer Verfolgung? Samadi sagt selbst, dass er selbst keine großen Probleme mit den Taliban hatte. „Mein Problem sind private Geschichten. Streit um Land und so.“ Sein Onkel ist es, vor dem er Angst hat. Der will ihn umbringen. Nicht wegen Religion oder Politik. Nein, für ein Stück Land.

„Ich behaupte nicht, dass Afghanistan ein sicheres Herkunftsland ist“, sagt Innenminister Thomas de Maizière, in Berlin zuständig für Flüchtlinge und für deren Abschiebung. „Es gibt aber sichere Gebiete“, einige Provinzen im Norden. Der Norden, da stammt Samadi her.

Vor Kabuls Hotels, Ministerien und Botschaften stehen Betonpanele, in langen Reihen und mit mächtig breiten Füßen. Drei, vier Meter hoch ragen sie auf wie graue Zaunlatten. Sie sehen aus wie ein umgedrehtes großes T und heißen auch so: Die T-Walls fangen an zu flattern wie Espenlaub, wenn eine Autobombe ihre Druckwelle entfaltet, das Zittern soll die tödliche Energie verzehren. Dazu kommen rot-weiße Eisenträger, die in zwei, drei Meter Höhe quer über wichtigen Straßen liegen, sie sehen aus wie umgestürzte Säulen vor griechischen Tempeln. Die Träger sollen TNT-beladene Lastwagen stoppen, die Anlauf nehmen auf eine schiitische Moschee.

Vor jeder größeren Zufahrt stehen Schlagbäume. Mauern, Wachtürme, Betonbarrieren, Sandsäcke, Nagelbretter, Maschinengewehre. Sogar vor Restaurants stehen Männer mit Waffen. Über all dem dröhnen Helikopter am Himmel. Menschen, deren Leben wirklich zählen in Kabul, ziehen es vor zu fliegen; sie kommen nicht auf den Gedanken, zu fahren, zu Fuß zu gehen.

Denn Anschläge gibt es fast jede Woche.

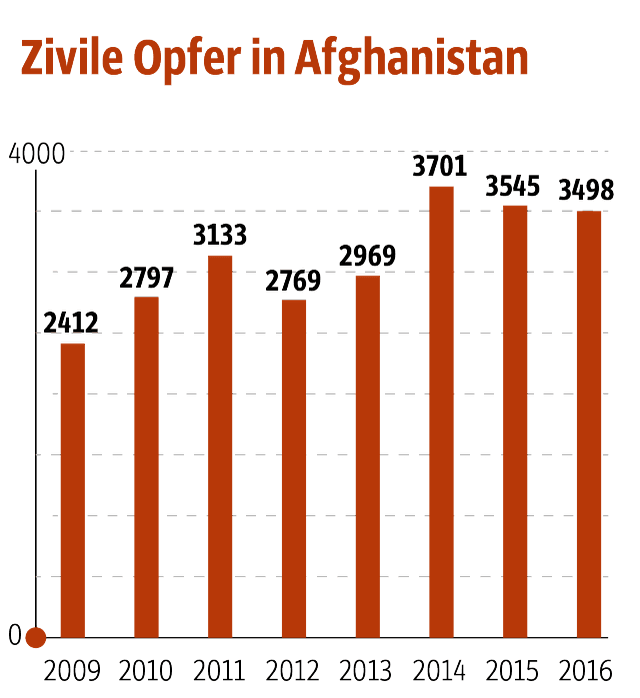

Die Kriminalität ist hoch im Land. Dort, wo die Taliban herrschen, ist sie niedriger – weil sie Justizterror ausüben, Dieben die Hände abschlagen, Mörder ermorden. Drogen? Afghanistan ist Spitzenreiter bei der weltweiten Opiumproduktion, es hat vier Millionen Süchtige bei nur 33 Millionen Einwohnern. Und die Bomben. Der Islamische Staat macht den Taliban Konkurrenz, irgendeiner sprengt sich in Kabul immer in die Luft. 2015 starben täglich im Durchschnitt 14 Menschen im Land. 2016 stieg die Zahl der Attentate in der Hauptstadt um 75 Prozent. Seit 2001, als die USA die Taliban stürzten, sollen 70 000 Menschen umgekommen sein. Und die Zahl der zivilen Opfer ist dramatisch hoch.

Die Afghan Human Rights und Democracy Organisation schreibt über das Land: „Das Problem sind nicht allein die Taliban, sondern das Fehlen rechtsstaatlicher Verhältnisse. Die alles durchdringende Korruption, die allgegenwärtige Unsicherheit.“ Was das heißt? „Wer in die nächste Stadt zum Arzt oder zum Markt geht, riskiert entführt zu werden. Allein auf dem Weg von Kabul nach Kandahar sind 2015 über 50 Menschen verschwunden.“ Die Afghanen nennen die Straße von Kabul nach Kandahar „Autobahn des Todes“.

In diesem Land müssen sie nun überleben: Alizada, der mit seinem feuerwehrroten Anorak und den feuerwehrroten Sneakers in Kabul so sehr auffällt, wie jemand mit einem feuerwehrroten Anorak und feuerwehrroten Sneakers in Kabul eben auffällt. Ein bisschen exaltiert frisiert, am Hals glitzert das Kettchen. Agi, der kurz nach seiner Rückkehr in Kabul beinahe einem Bombenanschlag zum Opfer gefallen ist. Er war zur falschen Zeit am falschen Ort, in Kabul passiert das schnell.

Ali wird dennoch jeden Tag kämpferischer. Er gibt nicht auf, er redet mit dem deutschen Fernsehen, er sagt selbstbewusst: „Ich mache kein zweites Mal die Flucht. Ich komme ganz offiziell nach Deutschland zurück.“ Agi hat im oberfränkischen Strullendorf eine deutsche „Mum“, mit der er jeden Morgen und jeden Abend telefoniert, auch über Skype oder WhatsApp sprechen sie miteinander. Neulich musste sie mit anhören, wie eine Bombe hochging. Er stand am Fenster, nicht allzu weit entfernt stieg Rauch auf.

Es ist dieselbe Mum, die gesehen hat, wie der Afghane Deutsch gelernt, Praktika absolviert, immer als einer der Besten abgeschnitten hat. Sie hat fast 1000 Euro bezahlt als erste Rate für Ali Agis Abschiebung: Der deutsche Staat nimmt Geld von denen, die er zurückschickt. Die 65-Jährige ist dabei, ihrem Ziehsohn einen Ausbildungsvertrag zu verschaffen, als Rückkehrargument. Ob es etwas nützt, ist offen. Aus Deutschland Abgeschobene haben eine Einreisesperre.

Naseri

Zwei, drei Jahre bis zu einem offiziellen Einreisegesuch, das gilt für alle von Flug IG 2080. Da ist der Mann, der sagt, er sei geflohen, weil der eigene Vater ihn zwingen wollte, sich für die Taliban in die Luft zu jagen. Er hat dann in Deutschland eine Bulgarin kennengelernt, sie ist nun im achten Monat schwanger. Habibullah Naseri will für Frau und Kind einstehen. Über sein früheres Leben in Afghanistan spricht der Mann dagegen nicht. Er spricht lieber von Deutschland und sagt, er wolle sich umbringen, wenn er nicht wieder dorthin zurück dürfe. Er findet dafür ein Wort, das fast niemand mehr verwendet: Freitod.

Und der zweifelsfrei Kranke, der Depressive? Auch er gehört zu den Abgeschobenen. Er war schon in Augsburg immer wieder beim Psychiater, für ihn gibt es nur Herbst und Dämmerung. Drei Tage, bevor IG 2080 abhob, hatte ein Arzt vor Abschiebung gewarnt. Er rechne „mit einer deutlichen Verschlechterung der psychischen Erkrankung bis hin zur Suizidalität“. Die Ausländerbehörde sah das anders, es gebe ja auch in Kabul Psychiater und Apotheken.

Der Kranke wohnt nun bei einem Schulfreund, er schreit im Schlaf und wacht dann von seinen Ängsten gequält auf. So weckt er die ganze Familie seines Gastgebers. „Ich gebe ihm dann Wasser“, sagt der Freund. Wenn Wind aufkommt, wird sein Gast panisch. Der Luftzug erinnert ihn an die Druckwelle einer Bombe. Er will bis heute keine Blumen mehr sehen. Eines der vielen Opfer der Explosion, die er vor vielen Jahren erlebt hatte, war ein Kind. Es hielt eine Blume in der Hand, der Unterleib der Leiche fehlte.

„Natürlich gibt es schreckliche Anschläge“, das räumt Thomas de Maizière ein. „Es gibt auch Kollateralschäden, wie man das nennt“, sagt er. „Aber das eigentliche Ziel sind Polizeistationen, sind Regierungsgebäude, sind Fernsehstationen, denen vorgeworfen wird, für die Regierung zu arbeiten.“ Der letzte Kollateralschaden war ein modernes Krankenhaus. Die Attentäter kamen verkleidet als Ärzte und Pfleger, warfen Handgranaten, dann schossen sie in den OP. 49 Tote, mehr als 100 Verletzte.

Asadi

Selbst in einer Stadt wie Kabul gibt es Orte des Ruhe, des Rückzugs. Idris Asadi, 24, führt seine Freundin in Baburs Garten: Der feinsinnige Kaiser Babur hatte den Park vor etwa 500 Jahren als seinen späteren Grabplatz angelegt. Heute wird der Garten bewacht wie ein Ministerium, aber hinter den Mauern blühen Mandelbäume, laufen Besucher durch terrassenförmige Gärten zum Teehaus, wo sich Verliebte treffen, Familien sitzen, im Radio Thomas Anders singt.

Blassgrüne Pflanzen, Gemälde von Löwen, Hirschen, Pferden, eine Sitzgarnitur in Herzchenform – in Kabul ist das schon große Freiheit.

Ein afghanisches Pärchen sitzt an einem der Tische, sie lehnt den Kopf an seine Schulter, er rührt im Teeglas. Daneben Asadi und seine Freundin. Sie heißt Maria Huber. Sie ist unsicher, sie ist für Asadi nach Kabul geflogen, aber Kabul ist nicht München. Die Deutsche fällt auf, eine Frau muss den Schleier tragen, mit dem langen Gewand laufen können, in Kabul lernen sie das von klein auf. Frau Huber kann es nicht, sie kann auch kein Englisch, geschweige denn Dari oder Paschto. Aber sie steht zu ihrem Freund, verlässt sich auf ihn. „Er hat mir gesagt, ich soll nie das Tuch abnehmen und immer auf den Boden schauen“, sagt sie.

Maria Huber will Idris Asadi heiraten, sie kennen sich aus München, da war er Putzmann. Er hat schon damals getrunken. Den Eheschließungsantrag hat sie trotzdem in München gestellt, jetzt wollen sie zur deutschen Botschaft. Vielleicht versteht Maria Huber ihren Freund auch deshalb so gut, weil sie vom Leben selbst früh abgestraft worden ist. Sie ist 31, oben links fehlt ihr der Schneidezahn. Sie hat einen neunjährigen Sohn, sie ist alleinerziehend. „Ich bin Verkäuferin, zur Zeit ohne Job, Hartz IV“, sagt sie, in dem „zur Zeit“ klingt noch Hoffnung mit. Für den Afghanen Idris Asadi ist seine Maria die letzte Chance.

Die junge Frau glaubt ihm seine Geschichte, im Gegensatz zu den Beamten beim Bundesamt und dem deutschen Richter. Asadi sagt, die Taliban hätten den Vater erschossen. Er selbst sei nach der Ankunft mit Flug IG 2080 von Kabul gleich in sein Dorf in Baghlan gefahren, man habe ihn dort übel verprügelt. Später seien die Taliban zu ihm ins Elternhaus gekommen. Da sei er ab durch den Hintereingang, rein in ein Taxi und zurück in die Hauptstadt. Asadi hat Maria angerufen, weinend. Sie sagt: „Er hatte Angst im eigenen Land.“

Maria Huber und Asadi werden zur deutschen Botschaft gehen, Papiere lesen, Anträge ausfüllen. Die Sache wird lange dauern, wie sie endet, ist ungewiss. Aber die Ehe wäre für Idris Asadi die Rückfahrkarte nach Deutschland. Erst die Duldung, dann der Pass. Da lohnt es zu warten.

Hassani

Einer der 26 Abschiebekandidaten von diesem Flug IG 2080 ist bereits wieder da, wo Asadi unbedingt wieder hin möchte: zurück in Deutschland. Ahmad Hassani stand bei der Ankunft des Fliegers in Kabul vor dem Zusammenbruch. Ein schwerer Schwindelanfall. Die afghanischen Beamten weigerten sich, den Mann mit den anderen ins Land zu lassen – Kranke dürfen nicht abgeschoben werden. Eine Stunde später flog Hassani zurück nach Deutschland: Der 56-Jährige war der einzige Afghane an Bord der Boeing 767.

Jetzt sitzt sein 21-jähriger Sohn Omid im Fond des Autos, draußen regnet es in Strömen. Omid Hassani wirkt nicht wie der Sohn eines ehemaligen afghanischen Kämpfers, er sieht aus wie ein russischer Poet: Jung, schlank, im Kurzmantel und mit kinnlangen Haaren. In den Händen hält er einen Stapel Papiere. Sie sollen noch einmal belegen, was die Anwältin seines Vaters den deutschen Behörden gesagt hat: Dass der Vater gegen die Sowjets, im Bürgerkrieg und später schließlich gegen die Taliban gekämpft hat, als Kommandeur einer kleinen Einheit.

Weil er sich gegen die Taliban zur Wehr gesetzt hat, sei er seines Leben in Afghanistan schon lange nicht mehr sicher. Deshalb sei er geflohen, deshalb bleibe seine Familie in Afghanistan bis heute gefährdet. Ein Sohn wurde bereits erschossen: Omid Hassani sagt, das waren die Taliban, so nehmen sie Rache am Vater. Der Sohn hat soviel Angst um sein eigenes Leben, dass er nicht sagen will, wo er wohnt. Nicht einmal ins Teehaus möchte er sich setzen. Er will sich lieber im Auto treffen. Da kann ihn keiner sehen.

Sein Vater ist seit 2003 in Deutschland, als Asylbewerber wurde er früh abgelehnt, wegen eines falschen Passes saß er eine Weile im Gefängnis. Später bekam er seine Duldung und fing an zu arbeiten. Warum dieser Mann nach all diesen Jahren überhaupt noch abgeschoben werden sollte, versteht kaum einer. Schon gar nicht sein Sohn. Omid Hassani lebt mit der Mutter, seiner Ehefrau, seinem Kind, seinen Brüdern, sehr zurückgezogen. Der Einzige, der sich vorerst sicher fühlen kann, ist der Vater. Das Bundesverfassungsgericht hat die Abschiebung Hassanis gestoppt – die deutschen Behörden wollten den Afghanen schon ein zweites Mal ins Flugzeug nach Kabul setzen.

Wenn einer die erste Runde verloren hat, ist das Spiel um Leben und Zukunft noch nicht verloren. Es wird nur schwieriger. Auch für Hussain Ali Samadi, Baqer Alizada oder Ali Agi. Als Abgeschobene registriert, die Schulden bei den Freunden und Bekannten, das Einreiseverbot nach Deutschland. Die zweite Flucht, das schafft bei Gott nicht jeder. Aber die drei und die meisten der anderen von Flug IG 2080 gehören nicht zu den Menschen, die ihr Schicksal nur als Schicksal begreifen. Die meisten von ihnen haben längst einen Plan: Iran, Türkei, Europa. 1000 Dollar für das Visum nach Iran, 4000 für das in die Türkei, da kann man frisches Geld verdienen. Sie rattern im Kopf schon die Zahlen herunter. Unter dem Strich stehen wieder gut 10 000 Dollar. Sie werden sie sich besorgen.