Auf der Haideralm in Südtirol schneit es, der Wind peitscht die Flocken vor sich her. Zu neunt ist eine Gruppe aus Ludwigsburg trotz des schlechten Wetters unterwegs. Schon am Vormittag haben sie immer wieder die Piste verlassen, um durch Tiefschnee zu gleiten. Verboten ist das nicht, doch an diesem Tag herrscht Lawinenwarnstufe drei, erhebliche Gefahr. Die Gruppe ist sich des Risikos offenbar bewusst: Gegen 14 Uhr queren die Deutschen den Unglückshang zur Sicherheit einzeln. Beim letzten Fahrer löst sich ein 150 Meter breites Schneebrett. Sechs aus der Gruppe können sich in ein Waldstück retten, einer wird verschüttet, kann sich aber befreien. Ein elfjähriges Mädchen und seine 45 Jahre alte Mutter jedoch werden von den Schneemassen erfasst. Nach einer halben Stunde werden Mutter und Tochter unter einer 70 Zentimeter dicken Schneedecke gefunden – direkt übereinander. Der Airbag der Mutter liegt laut Medienberichten noch zusammengefaltet im Rucksack, wahrscheinlich hat die Mutter versucht, ihrer Tochter zu helfen. Eine fatale Entscheidung.

Zwei Tage später sterben in Osttirol zwei 26-jährige Männer aus Bayern. Auch sie sind gut ausgerüstet, echte Ski-Asse. Nahe Kals am Großglockner werden die beiden mittags von einem 100 Meter breiten und 400 Meter langen Schneebrett verschüttet. Da die Retter kein Signal des Lawinenverschüttetensuchgeräts, kurz LVS, empfangen, das die beiden bei sich tragen, müssen sie den ganzen Lawinenkegel absuchen. Erst kurz vor Anbruch der Dunkelheit können sie einen der beiden bergen. Er liegt unter zwei Metern Schnee begraben. Der Versuch, ihn wiederzubeleben, scheitert. Die Leiche seines Freundes findet die Bergwacht sogar erst am nächsten Morgen.

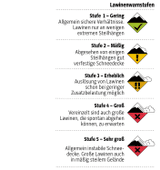

Drei Tage später erreicht die Lawinengefahr in zahlreichen Alpenregionen die vierte von fünf Stufen; gewaltige Schneemassen können sich dann schon bei geringster Belastung lösen. Oder auch spontan. Schweizer Behörden kappen alle Verkehrsverbindungen nach Zermatt in der Schweiz, lassen Skipisten, Wanderwege, Seilbahnen und Straßen schließen, der Zugverkehr wird eingestellt. Etwa 13 000 Touristen sitzen zwei Tage lang in dem Ort am Matterhorn fest. Auch in Italien sind zahlreiche Straßen gesperrt. In Sestriere fallen binnen 48 Stunden mehr als zwei Meter Neuschnee. Eine Lawine überrollt ein fünfstöckiges Apartmentgebäude. Wie durch ein Wunder wird niemand verletzt.

Es ist nur eine Auswahl an Unglücken, die sich allein in diesem Monat zugetragen haben. Der Schnee kam in diesem Winter so früh und geballt wie schon seit 20 Jahren nicht mehr. Auch in den vergangenen Tagen herrschte in den Alpen vielerorts wieder Warnstufe vier.

Seit der

Mensch die Alpen für sich erschlossen hat, ist er von Lawinenabgängen bedroht.

Schon Hannibal soll bei seiner Alpenüberquerung 218 vor Christus die Hälfte

seiner 20 000 Soldaten und viele Elefanten dadurch verloren haben. Die Lawine

ist bis heute die mächtigste und unberechenbarste Naturgewalt der Alpen. An

keinem anderen Naturereignis lässt sich in unseren Breitengraden das Verhältnis

von Mensch und Natur besser beschreiben. Der Mensch hat Flüsse umgelenkt und

Gebirgszüge durchbohrt, er hat auf windigen Gipfeln Häuser gebaut und

Seilbahnen gespannt. Aber Lawinen verhindern oder sie auch nur genau

vorhersagen, das kann er bis heute nicht. Die große Hoffnung sind die Retter –

nicht nur für die Opfer, sondern für eine ganze Industrie.

Der Lawinen-Prophet

An einem sonnigen Tag Anfang Dezember steigt in Imst, Tirol, ein Ferrari-roter Hubschrauber, Typ Bell 212, in den wolkenlosen Himmel. An Board Rudi Mair und seine beiden Kollegen. Wenn es in den Alpen einen Menschen gibt, der sein Leben dem Schnee und den Lawinen verschrieben hat, dann ist es Mair, oder „der Rudi“, wie ihn hier alle nennen. Der 57-Jährige ist so etwas wie der Prophet der Freerider und Tourengeher in Tirol. Ohne seine Einschätzung verlässt kaum einer von ihnen das Haus. Denn Hänge, auf denen man bei Lawinenwarnstufe eins ziemlich sicher hinabgleiten kann, können bei Stufe drei schnell zur tödlichen Falle werden.

Mair ist Chef des Tiroler Lawinenwarndienstes. Das Land leistet sich einen der professionellsten Warndienste weltweit und hat mit 16 Rettungshubschraubern im Winter die wohl größte nichtmilitärische Hubschrauberdichte der Welt. Das hat seinen Grund: Nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte sich der Wintertourismus in vielen Alpenländern zum Milliardengeschäft, allen voran in Österreich. Der ökonomische Druck, Pisten, Loipen und Straßen möglichst lawinensicher zu machen, ist deshalb mindestens so groß wie der, den Schnee überhaupt erst herbeizuzaubern.

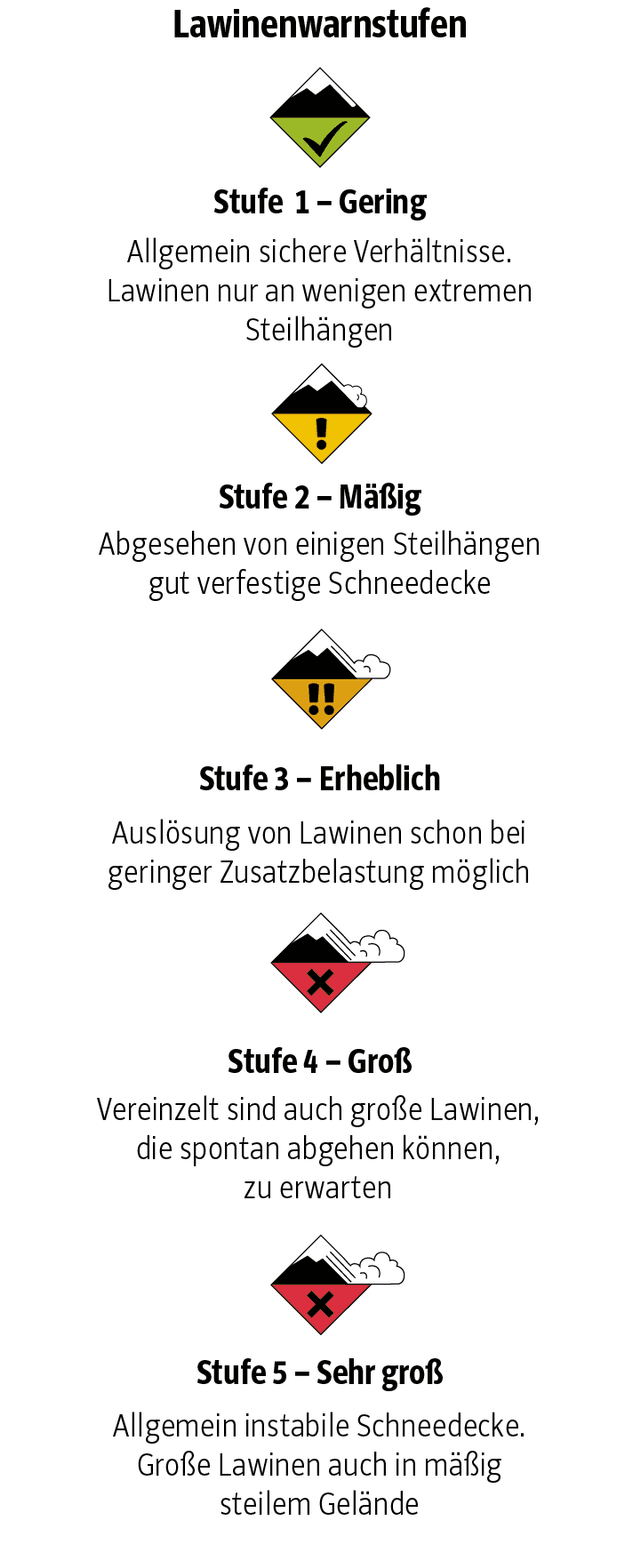

Und auch wenn keiner weiß, wie viele Lawinen in den Alpen tatsächlich abgehen, lässt sich sagen: Die Investitionen etwa in Lawinenverbauungen zeigen Wirkung.

K.Gabl., Österr. Kuratorium für alpine Sicherheit

Kamen in den 50er-Jahren in den Alpen im Schnitt jeden Winter noch 50 Menschen durch Lawinen zu Tode, so sind es heute nur noch halb so viele. Einheimische, die in Gebäuden oder auf Verkehrswegen verschüttet werden, gibt es heute kaum noch. Wäre der Kampf gegen die Lawinen ein Heldenepos, könnte man sagen: Der Held hat den übermächtigen Schneedrachen gebändigt. Zumindest ein bisschen.

Trotzdem ist Rudi Mair in den letzten Jahren so gefordert wie nie: Zum einen treiben wärmere Winter und bessere Ausrüstung die Skifahrer in hochalpines Gelände, das von Natur aus steiler und somit anfälliger für Lawinen ist. Zum andern verlassen immer mehr Wintersportler die Pisten. Allein in Österreich hat sich die Anzahl der Skitourengeher in den vergangenen zehn Jahren mindestens verdoppelt. Schneeschuhgeher und Freerider, also Skifahrer, die mit Skipass abseits der Pisten fahren, kommen noch hinzu. Skigebiete wie Andermatt, La Grave oder St. Anton haben das Tiefschneefahren längst als neuen Markt für eine junge, zahlungskräftige Klientel erkannt. Überspitzt formuliert könnte man sagen: Mair soll dafür sorgen, dass diese Kundschaft und damit das Geschäft überlebt.

Dafür muss er

raus, zum Berg. Auch der Lawinen-Prophet kann ihn nicht zu sich holen.

Zu Beginn der Saison verschafft er sich erst mal ein Bild aus der Luft. Wo sind bereits Lawinen abgegangen? Wo haben sich Schneeverfrachtungen am Grat, sogenannte Wechten gebildet? Wie viel Schnee liegt überhaupt?

Mair hat für seinen Lagebericht viele Quellen. Eine sitzt bei Weißwürsten auf der Franz-Senn-Hütte im Stubai. Der Wirt versorgt Mair mit lokalen Schneebeobachtungen und einem Glas Weißwein. Eine andere befindet sich ein paar Meter weiter.

In windiger Höhe steht eine von 187 Messstationen. Deren Daten – zum Beispiel Schneehöhe oder Windstärke – sind unerlässlich für eine zuverlässige Prognose. Ebenso wie die gut hundert Schneeprofile, die Mair und sein Kollege Patrick Nairz im Winter graben. Dafür isolieren sie einen Schneeblock von der restlichen Schneedecke, etwa einen Meter breit. Das Schaufeln überlässt Mair gerne seinem Kollegen. „Der macht das so gerne.“ Mair erklärt lieber, was zu tun ist. „Man muss den Schnee streicheln, ganz sanft, wie das Knie einer Frau.“ Hier oben auf 2600 Metern Höhe darf man so was noch sagen. Es gibt ohnehin kaum Frauen, die sich daran stören könnten. Die Welt der Bergretter, Lawinenexperten und Hubschrauberpiloten ist so männlich wie die Abfahrt der Streif. Der Frauenanteil der Tiroler Lawinenkommission beträgt gerade einmal vier Promille.

An der Vorderseite des Blocks ertastet Nairz die verschiedenen Schneeschichten des Winters. Je nach Wetter setzen sich die Kristalle anders ab, mal grobkörnig, mal fein. Dann schlägt Nairz mit der Schaufel auf den Block. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Erst beim 27. Schlag zeigen sich Risse. Mairs Einschätzung: „Da kannst an Elefanten auf die Ski stellen.“

Von November bis Ende April beginnen Mairs Tage um 5 Uhr. Jeden Morgen, ohne Ausnahme. Bis 6.50 Uhr muss er die Daten aller Messstationen ausgewertet und den Lagebericht erstellt haben. Hält er abends noch Vorträge, sieht er seine Frau und die drei Kinder nur schlafend. Einfach mal einen Tag frei machen oder krank sein, das geht nicht, auch nicht an Weihnachten. Denn für Mair gleicht die Schneedecke eines Winters einem Buch: „Wäre ich mal ein paar Tage weg, würden mir ja gleich ein paar Seiten fehlen.“ Zu hoch das Risiko, zu groß seine Verantwortung. Da verreist er lieber nur im Sommer.

Rudi Mair unterschreibt Nachrichten mit „Rudi, die Lawine“ oder „der Lawinör“. Den Job macht er bereits seit 28 Jahren. Zuvor hat er eineinhalb Jahre auf der Neumayer-Forschungsstation in der Antarktis verbracht. Seitdem ist er „geprüft auf - 53 Grad“.

Mair zu folgen, strengt an. Er redet ohne Unterlass, Gesprächspausen scheinen ihm ebenso fremd zu sein wie das Gefühl zu frieren. Droht doch mal Stille, füllt er sie mit Strophen aus Max und Moritz oder der Homer’schen Odyssee. Hat er in der Schule gelernt, kann er immer noch auswendig, hat er sich vorgesagt, als er mit 19 Jahren mal zwölf Stunden in einer Gletscherspalte in den Stubaier Alpen auf Rettung warten musste, bei minus 23 Grad. Erfrierungen trug er nicht davon, dafür den Vorsatz, künftig nur noch das zu machen, was ihm Spaß macht. Vom Medizinstudium sattelte er auf Meteorologie und Glaziologie um. Seinem Selbstbewusstsein hat das nicht geschadet. Er ist sich sicher: „Unser Warnsystem ist das beste der Welt.“

Während Mair dem ORF routiniert ein Interview gibt, hat man kurz Zeit, die fast unwirkliche Schönheit der in der Sonne glitzernden Hänge zu bestaunen.

Der Schnee nimmt den schroffen Bergen die Härte. Als hätte sie irgendwer mit einer Flausch-Schicht überzogen. Gefährlich sieht hier gar nichts aus, eher friedlich.

Doch genau das ist das Problem: Der schöne Schein, vereint mit dem Hochgefühl des Tiefschneefahrens, lässt die Menschen unvorsichtig werden, übermütig, und ja, manche auch verrückt. Letztere suchen den Nervenkitzel der Lawine absichtlich. In den sozialen Medien erzielen Videos von Schneebrettern höchste Reichweiten. Ein vom australischen Snowboarder Tom Oye vor einem Jahr gepostetes Video wurde mehr als zehn Millionen Mal abgerufen und fast 70 000 Mal geteilt. Oye schwimmt darin in einem Schneebrett mit. Darunter der Kommentar: „Not how I planned on starting this morning.“ In einem anderen erst vor wenigen Tagen aufgenommenen Clip wird der Träger einer Helmkamera aus den Schneemassen ausgebuddelt. Das Video endet mit einem Jubelschrei und einer coolen „Hang loose“-Geste des Überlebenden. Die Lawine, seit Jahrhunderten vom Menschen gefürchtet, ist zum Erlebnis geworden – während selbstausgelöste Lawinen vor zwei Jahren im Netz noch Shitstorms verursachten, werden ihre „Opfer“ heute auf Facebook wie Helden gefeiert.

Jeder gemeldete Lawinenabgang setzt automatisch eine Rettungsmaschinerie in Gang. Der Einsatz von Helikopter und Notarzt kostet schnell einmal 6000 Euro. Dabei verdienen auch private Luftrettungsunternehmen – ein lukratives Nebengeschäft des Wintertourismus. Die meisten Bergsportler sind gut versichert, manche nehmen die teure Rettung zum Leidwesen der Kritiker leichtsinnig in Kauf. Was jedoch keine Versicherung der Welt bezahlen kann, ist das Leben der Retter. Bei jedem Einsatz gehen sie ein Risiko ein – allen voran die Piloten.

Der Hubschrauberpilot

Wenn am Morgen die Sonne die Gipfel der Innsbrucker Nordkette anstrahlt wie ein wertvolles Kunstobjekt, wenn es dazu noch geschneit hat in den Tagen zuvor, und Rudi Mair auf www.lawine.at weite Teile Tirols orange gefärbt hat, Warnstufe drei, dann ahnt Hans Schlager: Die Übertragung des Slaloms der Herren wird er sich heute vermutlich nicht zu Ende anschauen. Noch aber läuft der große Fernseher in der Einsatzstelle der Tiroler Flugpolizei. Zwischen Innsbrucker Flughafen auf der einen Seite und Maulwurfshügeln auf der anderen wartet Schlager, Leiter der Flugeinsatzstelle, auf den ersten Job des Tages. Am häufigsten klingelt das Telefon gegen Mittag, dann wenn die Tourengeher die Gipfel erreicht haben. Von Jahr zu Jahr steigen die Einsatzzahlen, vor allem, weil mit dem Handy schnell Hilfe geholt werden kann. Es wird den Menschen heute sehr leicht gemacht, übermütig zu werden.

Als Erstes fliegt Schlager den Hund zur Lawine. Denn auch wenn es den allseits bekannten Bernhardiner mit Schnapsfass um den Hals so nie gab: Hunde gehören auch heute noch zu den wichtigsten Rettern.

Nach Hund und Hundeführer bringt Schlager die ehrenamtlichen Bergretter und den Alpinpolizisten zum Lawinenkegel. Dieser protokolliert zum Beispiel, wie steil der Hang war, welche Ausrichtung er hatte, in welchen Abständen er befahren wurde. Oft geht es dabei um die Frage, ob ein begleitender Bergführer möglicherweise fahrlässig gehandelt hat. Das Auslösen einer Lawine ist in Österreich nicht strafbar, in Italien schon. Die Überlebenden der Ludwigsburger Gruppe durften Südtirol erst nach mehreren Tagen verlassen.

SLF

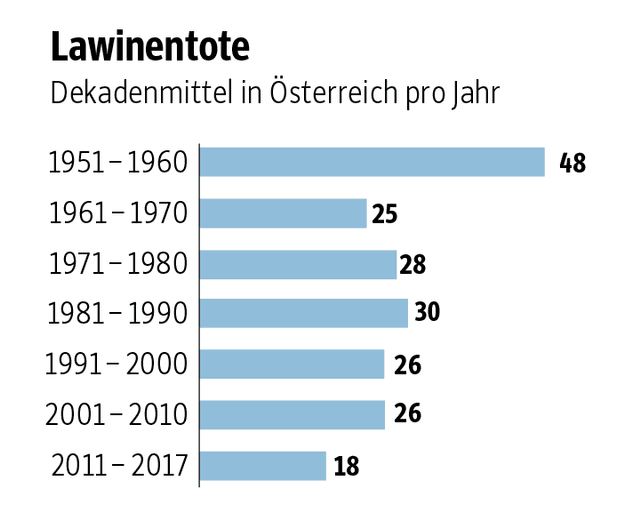

Doch wie entstehen Lawinen überhaupt? Ist immer der Mensch daran schuld? Viele Jahrhunderte gab es für die bedrohlichen Abgänge keine wissenschaftliche Erklärung. Die Menschen waren überzeugt, dass dabei nur Hexen, Dämonen oder böse Geister am Werk sein konnten. Heute gibt es weltweit gut ein Dutzend Institute und Stationen, die Lawinen wissenschaftlich untersuchen. Das wohl renommierteste Institut ist das Eidgenössische Institut für Schnee- und Lawinenforschung in Davos. 90 Prozent der Lawinenopfer lösten das Schneebrett selbst aus, heißt es dort. Weil sie durch ihr Gewicht eine sogenannte Schwachschicht im Schnee zerstören.

Solche schwachen Schichten entstehen meist an der Schneeoberfläche, etwa wenn sich Schneeflocken während einer Kälteperiode zu großen, kantigen Kristallen umwandeln, oder sich in klaren Nächten Oberflächenreif bildet. Gefährlich wird es, sobald eine solche Schicht eingeschneit wird, oder sie bei wärmeren Temperaturen nass wird. Weniger Schnee heißt deshalb nicht unbedingt geringere Lawinengefahr. Um verschüttet zu werden, reicht schon ein kleiner Schneerutsch.

Hans Schlager, selbst passionierter Skitourengeher, weiß das alles. Doch solche Schwachschichten sind oft auch für Profis nicht zu erkennen. Auch sie geraten in Gefahr. „Die Lawine weiß nicht, dass du ein Experte bist“ ist ein geflügeltes Wort unter Tiroler Lawinenrettern. Sie erwischt jeden, die Könner ebenso wie die Anfänger oder die Südschweden. So nennt Schlager die Norddeutschen. „Die holen wir schon besonders oft raus.“

Ob man abstumpft dabei? Schlager zögert kurz, dann sagt er. „Ja. Schlimm sind eigentlich nur die Kinder.“ Der 46-Jährige ist selbst erst vor Kurzem zum zweiten Mal Vater geworden.

Wie gefährlich sein Job vor allem bei schlechtem Wetter ist, davon bekommt man eine Ahnung, wenn man in der Einsatzstelle die Flure entlangläuft. Dort hängen die Bilder von Kollegen, die beim Einsatz am Berg ums Leben kamen. Auch Rudi Mair kennt vier Piloten, die umgekommen sind.

Der Notarzt

Direkt neben der Einsatzzentrale der Tiroler Alpinpolizei hält an mindestens zwei Tagen im Monat Marc Kaufmann die Stellung. Kaufmann, Typ Surferboy, halblanges dunkelblondes Haar, 44 Jahre alt, ist Herzanästhesist am Uniklinikum in Innsbruck und leitender Notarzt des Rettungshubschraubers Christophorus 1.

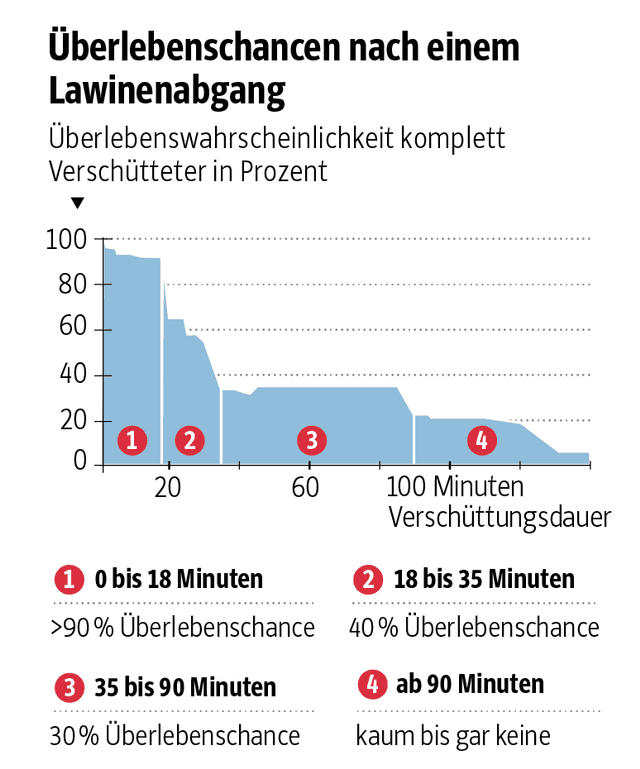

18, das ist die entscheidende Zahl für Kaufmann. 18 Minuten. Verschüttete, die vorher gefunden werden, haben gute Überlebenschancen. Klingt nach ziemlich viel Zeit. Doch meist liegen die Opfer in Bauchlage unterm Schnee, Kopf hangabwärts, die Skier verkeilt. Um sie beatmen zu können, müssen die Retter sie erst mal richtig freischaufeln. Und das dauert. Wie lange, das haben Medizinstudenten im vergangenen Winter getestet. Bei einem Meter Verschüttungstiefe benötigten die fittesten unter ihnen zehn Minuten – die Suche nicht mit einberechnet. Die Verschütteten sind dann oft schon blau und atmen nicht mehr, aber Kaufmann weiß: „Wenn Kameraden sie zwei, drei Mal Mund zu Mund beatmen, fangen sie plötzlich wieder an, selbst zu atmen.“ Er weiß allerdings auch: Das Opfer ist dann noch lange nicht gerettet. Ist es stark unterkühlt, muss er es extrem vorsichtig ins Krankenhaus bringen. Schon die kleinste Irritation des Herzens kann zum Kreislaufstillstand führen. „Klassischer Bergungstod“ nennt Kaufmann das. Er erzählt das mit der für Ärzte typischen Nüchternheit. Vermutlich hilft sie ihm dabei, in den wirklich heiklen Momenten ruhig zu bleiben. Zum Beispiel dann, wenn ein Opfer wie Dominik W., einer der am Großglockner verschütteten Bayern, erst nach mehreren Stunden geborgen werden kann. Die Überlebenschancen sind dann sehr gering – aber nicht gleich null. Der menschliche Körper lässt sich sozusagen für einige Zeit auf Eis legen, ohne dass das Gehirn Schaden nimmt. Bei einer Körperkerntemperatur von unter 24 Grad sind das bis zu 60 Minuten. Die niedrigste bekannte Körpertemperatur eines Menschen, der wiederbelebt werden konnte, liegt bei knapp unter 14 Grad. Bei 36 Grad allerdings ist schon nach fünf Minuten Herz-Kreislauf-Stillstand Schluss.

Kuratorium f. alpine Sicherheit

Konnte ein Verschütteter also dank Atemhöhle noch zwei Stunden atmen, kann er auch nach drei Stunden noch wiederbelebt werden. Bekam er hingegen von Anfang an keine Luft, sind die Reanimierungsversuche sinnlos.

Nur, wie soll der Notarzt erkennen, in welchem Körper noch Leben steckt? Kaufmann hat dafür einen extra Leitfaden entwickelt. „Als Erstes schauen wir in Mund und Nase. Sind die Atemwege voller Schnee, hat der Mensch unter der Lawine nicht mehr geatmet.“ Früher, da kamen auch solche Opfer unter enormem Aufwand von Ressourcen – pro Patient sind etwa zehn Leute im OP nötig – an die Herz-Lungen-Maschine, die das Blut um bis zu acht Grad pro Stunde erwärmt. „Aber die Hoffnungen, die man da reingesetzt hat, waren zu hoch“, sagt Kaufmann. So brutal es klingt: Heute kommen praktisch nur noch Kälteopfer mit guter Prognose in den OP.

Allerdings, auch das erfährt man, wenn man Kaufmann besucht: Die Zahl der Menschen, die in der Lawine erfrieren, sinkt im Alpenraum von Jahr zu Jahr. „Die Leute sind heute meistens sehr gut ausgerüstet und dank der Airbags nicht mehr so tief verschüttet wie früher.“ Die meisten Opfer würden heute von Kameraden geborgen. „Dieses Problem haben die Leute also gelöst“, sagt der Arzt, „aber sie vergessen, dass es auch nicht hilft, wenn man nicht verschüttet ist, aber 50 Meter abstürzt.“ Für 20 bis 30 Prozent der Lawinenopfer ist heute nicht mehr das Ersticken tödlich, sondern der Absturz übers Felsgelände.

Es ist ein Paradoxon der Moderne: Die verbesserte Ausrüstung hilft beim Retten. Gleichzeitig verleitet sie zu mehr Risiko und sorgt so dafür, dass immer mehr Menschen gerettet werden müssen. Eines ist sicher: Die Natur besiegen wird auch die beste Technik nie.

An diesem

Wochenende herrscht in manchen Gegenden der Alpen weiterhin Warnstufe vier. Und

der Winter ist noch lang.

Mehr Geschichten aus und zu Österreich jeden Freitag im

Österreich-Newsletter der Süddeutschen Zeitung. Alle Infos und

kostenlose Anmeldung: sz.de/oesterreich