Rodolfos Tragödie beginnt mit einem Klopfen an der Tür. Wie jeden Morgen frühstückt er mit seiner Familie an dem großen Küchentisch: Der Vater, die Mutter, zwei seiner Brüder, Rodolfos Ehefrau und seine beiden kleinen Söhne, der eine acht, der andere zehn Jahre alt. Gleich wollen sie auf die Felder gehen, wo sie Yucca und Bananen anbauen.

Doch jetzt klopft es. Die Mutter steht auf und öffnet. Draußen stehen ein paar junge Männer und Frauen. Sie tragen grüne Uniformen und schwarze Gummistiefel. Es sind Kämpfer der Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, kurz Farc.

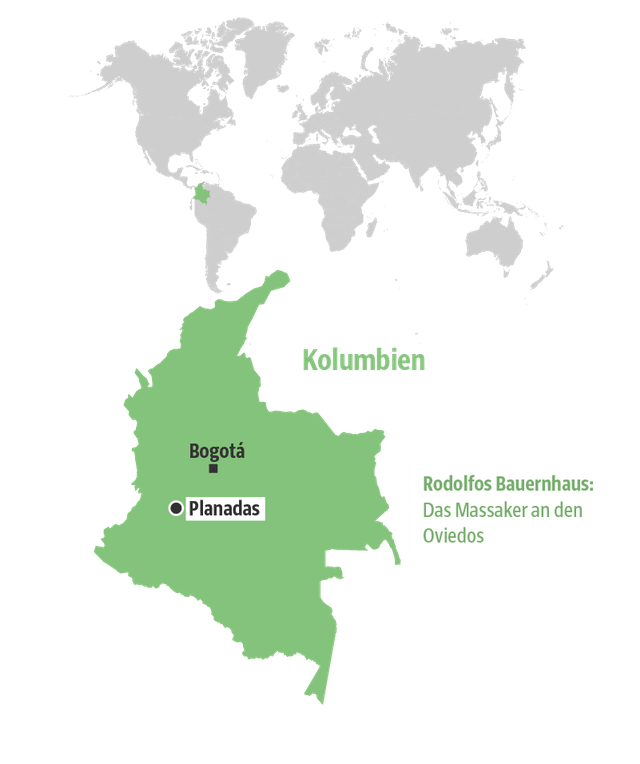

Die Farc führen zu diesem Zeitpunkt seit 40 Jahren Krieg gegen den Staat. Sie verstecken sich im Dschungel, der grünen Hölle Kolumbiens. Hierhin verschleppen sie Menschen und von hier aus brechen sie zu ihren Operationen auf. An diesem Tag, dem 7. Juli 2004, tragen sie den Krieg zu Rodolfo und seiner Familie, in ihr Bauernhaus nahe der Kleinstadt Planadas im Departement Tolima.

Einer der Kämpfer zeigt auf Rodolfo Oviedo, dann auf seinen jüngeren Bruder José. „Sie sollen mitkommen“, sagt er. Die Mutter antwortet: „Wir sind Bauern, keine Rebellen“.

Die Farc-Kämpfer ziehen ihre Waffen und erschießen zuerst die Mutter. Dann, so erzählt es Rodolfo, treffen die Kugeln den Vater und seine beiden Brüder. Rodolfo schießen sie in den Rücken. Er verliert das Bewusstsein. Eine Kugel trifft ihn in die Wirbelsäule. Sie wird sein rechtes Bein für immer lähmen.

Tage später wacht er schwer verletzt in einem Krankenhaus auf und erfährt, dass er alles verloren hat. Nach den Morden an seinen Eltern und seinen Brüdern haben die Farc-Kämpfer seine Frau vergewaltigt. Dann haben sie auch sie getötet. Und sie haben seine beiden Söhne erschossen, den Acht- und den Zehnjährigen.

Nun, gut zwölf Jahre später, sitzt Rodolfo auf einem weißen Plastikstuhl auf der Plaza Bolivar im Herzen der Hauptstadt Bogotá und weint noch immer, wenn er die Geschichte erzählt. 2017, das weiß Rodolfo, soll endlich Frieden nach Kolumbien kommen. Aber wie soll das möglich sein? Wie kann es Frieden geben, nach all dem Leid?

Foto: Benedikt Peters

Im Herbst 2016 haben die Regierung und die Farc ein Abkommen geschlossen. Es sieht vor, dass aus den Rebellen wieder Bürger werden, dass sie die Waffen niederlegen und dass sich die Guerilla in eine politische Partei verwandelt. Zehn Sitze im kolumbianischen Parlament sind für sie reserviert, so steht es in dem 310 Seiten dicken Vertrag, der den Frieden festschreibt.

Doch das ist nur der Frieden auf dem Papier. Und der ist wenig wert, wenn die Kolumbianer ihn nicht mit Leben füllen können. Das Problem ist ja nicht Rodolfos Geschichte. Das Problem ist: Rodolfos Geschichte ist nur eine von Millionen in Kolumbien.

Mindestens 220 000 Menschen haben den Krieg mit dem Leben bezahlt, 160 000 verschwanden und mehr als sieben Millionen wurden aus ihrer Heimat vertrieben. Zurück bleiben Angehörige und Freunde, Witwen und Waisen. Es ist fast nicht möglich, in Kolumbien zu leben, ohne ein Opfer dieses irren Krieges zu kennen.

Auf der Flucht

Juliana Prado kennt nicht ein Opfer des Krieges. Sie kennt Hunderte. Sie wohnen rechts und links von ihr, sie sieht sie, wenn sie draußen auf der schlammigen Straße vorbeigehen. Und sie ist selbst ein Kriegsopfer. Vor vielen Jahren floh Juliana aus ihrer Heimat.

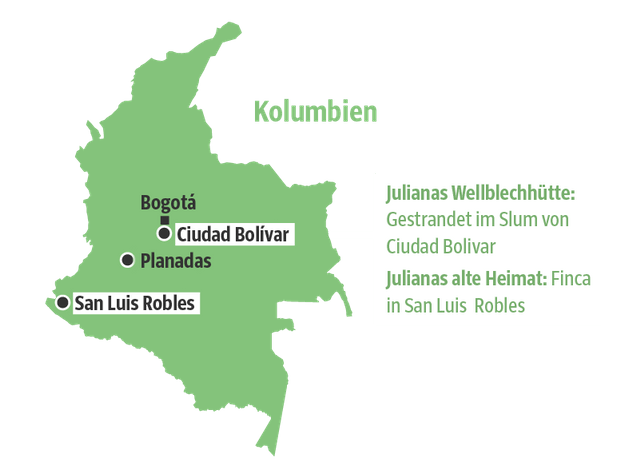

Nun wohnt sie in Ciudad Bolívar, einer Armensiedlung am Südrand Bogotás, die eigentlich ein gigantisches Flüchtlingslager ist. Wie viele hier genau wohnen, weiß keiner. 800.000, vielleicht eine Million? Slums wie diesen findet man überall in Kolumbien, bevölkert von Menschen, denen der Krieg fast alles genommen hat, denen oft nichts bleibt außer einer Wellblechhütte.

Die meisten Hütten sehen so aus wie die von Juliana. Ein bisschen Holz, das das Wellblech notdürftig zusammenhält. Lehmboden. Löcher im Dach und in den Wänden. Wenn es regnet, so wie jetzt, tropft es drinnen. Deshalb ist ihr Mann auch krank, sagt Juliana. Er liegt unter einem Berg nasskalter Decken und rührt sich kaum.

Natürlich sei sie für Frieden, sagt sie. „Aber das hier, das ist keiner.“ Frieden wäre, wenn sie und ihre Familie wieder nach Hause könnten. Oder wenigstens, wenn sie nicht mehr frieren würden und genug zu essen hätten.

Sie müsse sich jeden Tag entscheiden, sagt Juliana: Frühstück? Mittagessen? Oder Abendessen? Sie habe Geld für eine Mahlzeit am Tag, für mehr reiche es nicht.

Die Prados waren Bauern, wie Rodolfo Oviedo. In dem kleinen Dorf San Luís Robles im Süden hatten sie ein kleines Häuschen und drei Wiesen, auf denen sie Kühe hielten. „Wir waren nicht reich. Aber wir haben hart gearbeitet“, sagt Juliana.

Sie weiß gar nicht, wem sie eigentlich die Schuld geben soll dafür, dass sie und ihre Familie vor zwanzig Jahren von dort weg mussten. Plötzlich brachen Kämpfe aus zwischen den Farc und paramilitärischen Banden. Den Bewohnern von San Luís Robles blieben zwei Möglichkeiten: Fliehen oder sterben.

Eigentlich waren die Farc mit einem Versprechen angetreten. Sie wollten die Armee des Volkes sein. Bauern, die von ihrem Land vertrieben wurden, schlossen sich ab Ende der 1940er Jahre zusammen. Sie wollten Schutz, sie wollten ihr Land zurück, sie wollten politisch mitreden. Später gingen aus ihnen die marxistisch-leninistischen Farc hervor. Zeitgleich entstanden weitere linke Guerillas, die bekannteste ist die ELN, die inzwischen ebenfalls mit der Regierung in Friedensverhandlungen steht.

Foto: AP

Doch die Rebellen haben nicht nur für das Volk gekämpft, sie haben sich auch an ihm versündigt. Sie haben gemordet, entführt und gebrandschatzt, und sie haben ihren Kampf mit Drogengeschäften finanziert. Nicht anders die rechten Paramilitärs, die in den 1960er Jahren begannen, die Guerilleros zu bekämpfen.

Auch deswegen ist der kolumbianische Bürgerkrieg so schwer zu fassen. Seine Fronten lassen sich nicht ohne Weiteres in Gut und Böse einteilen. Eher in Böse und Böse.

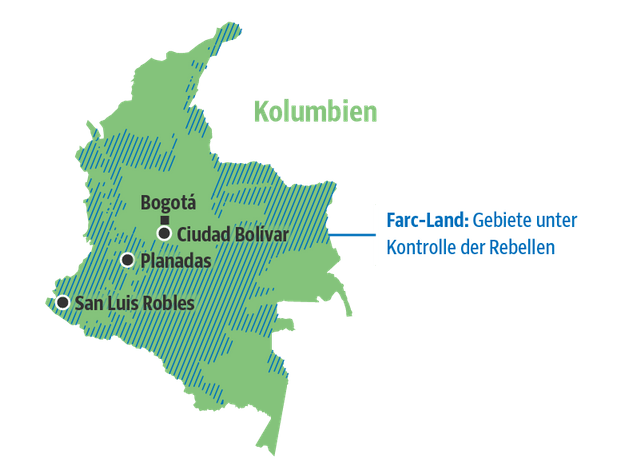

Gegen die Gräueltaten der Farc und der Paramilitärs tat der kolumbianische Staat kaum etwas. Zumeist überließ er die verwahrloste Landbevölkerung sich selbst und akzeptierte, dass die Guerilla in vielen Regionen die Kontrolle übernahm.

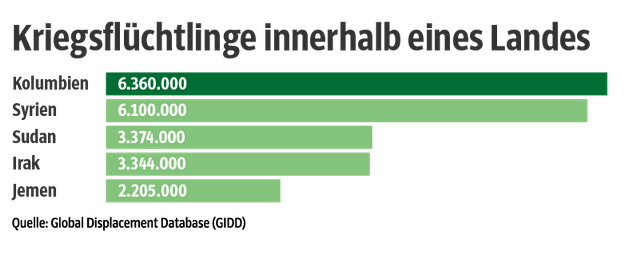

Gemeinsam haben Rebellen, Armee und Paramilitärs Kolumbien zu einem traurigen Rekordhalter gemacht: Nirgendwo sonst gibt es so viele Kriegsflüchtlinge innerhalb der Landesgrenzen wie in Kolumbien. Nicht im Irak, nicht in Afghanistan, nicht in Syrien.

Der Friedensvertrag mit den Farc sieht vor, dass die Opfer Entschädigungen bekommen. Wenn möglich sollen sie in ihre Heimat zurückkehren. So weit die Idee. Juliana Prado weiß aber nicht, ob ihre Familie jemals zurück kann nach San Luís Robles - und ob sie es überhaupt will. „Wer garantiert uns, dass wir dort nicht umgebracht werden? Der Friedensvertrag ändert erst einmal gar nichts“, sagt sie.

Die Farc legen in diesen Monaten ihre Waffen nieder, die rechten Paramilitärs haben dies offiziell schon bis Ende 2005 getan. Einige ihrer Kämpfer haben staatliche Integrationsprogramme durchlaufen, eine Ausbildung gemacht und Familien gegründet. Andere aber haben einfach weitergekämpft und sich kriminellen Banden angeschlossen.

Das Phänomen ist so alltäglich, dass die Kolumbianer für die neuen Gruppen einen eigenen Namen erfunden haben: Sie nennen sie „Bacrims“, eine Abkürzung für „Bandas criminales“. In Julianas alter Heimat wüten bis heute besonders viele von ihnen. Sie erpressen Schutzgeld, errichten Straßensperren und betreiben Drogenhandel. Nach Zahlen der kolumbianischen Behörden gibt es die Bacrims in 27 der 32 kolumbianischen Departements.

Sie sind der Beweis dafür, dass es schon einmal nicht funktioniert hat, als die kolumbianische Regierung Frieden mit Kämpfern schließen wollte. Und was soll nun aus den 7000 Farc-Rebellen werden? Aus den Menschen, die Juliana Prado vertrieben und die Familie von Rodolfo Olviedo ausgelöscht haben? Was soll aus Menschen werden, die ihr Leben als Kämpfer versteckt im Dschungel gelebt haben und oft nichts kennen und nichts beherrschen außer den Kampf?

Aus dem Dschungel

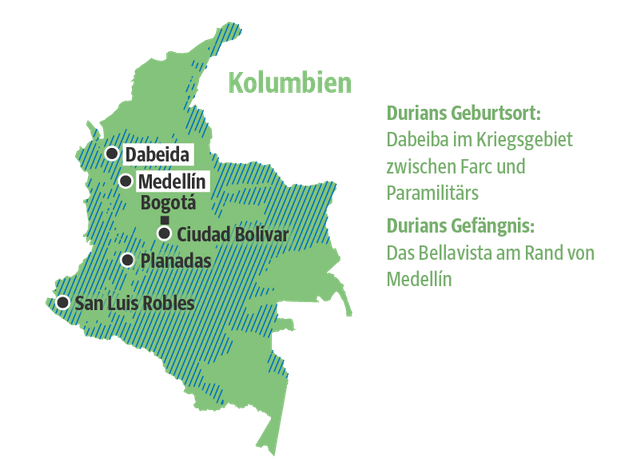

Im „Bellavista“ haben die Bewohner keinen schönen Ausblick. Sie sehen Gitterstäbe und einen grauen Innenhof. Kolumbiens Justiz bringt hier, am Stadtrand von Medellín, Schwerverbrecher unter. Die Farc-Rebellen haben einen eigenen Trakt im ersten Stock. Hier sitzt Durián ein, weggesperrt hinter zwei Sicherheitsschleusen und einem Tor aus Stahl, das mit einem lauten Quietschen öffnet und schließt.

Durián sitzt auf seinem Bett, trägt Shorts und ein grün-schwarzes T-Shirt aus Synthetik. An der Wand über ihm hängen Fotos: Ein Baum, ein Eichhörnchen, ein Wasserfall. Er vermisst die Natur, sagt Durián, die Berge, die Bäume, den Dschungel. Vor allem den Dschungel, in dem er mehr als zwanzig Jahre seines Lebens verbracht hat. Manchmal träumt er von ihm.

Durián war elf, als er sich den Farc anschloss. Er sagt, er habe keine Wahl gehabt damals. Die Paramilitärs überfielen sein Heimatdorf Dabeiba und ermordeten Menschen. Wahllos, sagt Durián. Erst starb einer seiner Brüder, dann ein zweiter. Er wollte nicht der nächste sein. Also schlich er sich nachts fort, in den Dschungel.

Der Dschungel wurde Duriáns Heimat und die Farc wurden seine Familie. Sie haben ihm sogar seinen Namen gegeben. Durián ist sein Kampfname, jeder bekommt einen, wenn er sich der Guerilla anschließt. Eigentlich heißt er Wilmar Benítez Urrego. Aber so nennt ihn nur die Sozialarbeiterin im Gefängnis – und seine alte Familie. Aber die hat er seit mehr als zwanzig Jahren nicht mehr gesehen.

Heute ist Durián 33. Eine Ausbildung hat er nicht gemacht und seitdem er elf ist auch keine Schule mehr besucht. Wenn er seinen Namen auf einem Zettel notiert, sieht man, dass ihm das Schreiben nicht leicht fällt. “D-U-R-Í-A-N” steht da, alles in Großbuchstaben. Die Rebellen haben ihm beigebracht, Spuren zu lesen und mit Waffen umzugehen.

Seine Stimme klingt nicht wie die eines Kämpfers. Sie ist weich und leise, manchmal hört man die Worte kaum. Er will auch nicht als Kämpfer gesehen werden, sagt Durián, zumindest nicht jetzt, nicht hier. Er sieht sich als Opfer des Bürgerkriegs, als einer, der vor den Paramilitärs flüchten musste. „Der Staat hat mich nicht beschützt. Die Farc schon.“

Zumindest bis er krank wurde. Plötzlich waren da Schmerzen in seinem Unterleib, sie wurden immer stärker. Nierensteine. Irgendwann ging es nicht mehr. Ein Verbindungsmann brachte ihn in ein Krankenhaus, doch statt eines Arztes warteten dort Spezialeinheiten von Armee und Polizei auf ihn. „Man hat mich verraten“, sagt er. Sie machten ihm den Prozess, konnten ihm aber nicht viel nachweisen. Er wurde zu zwanzig Monaten verurteilt, wegen Rebellion.

Statt den Weiten des Dschungels hat er jetzt die fünfzehn Quadratmeter große Zelle, hinten rechts, am Ende des Flurs. Er muss sie sich mit zwei anderen Häftlingen teilen. Wenn er für sich sein will, bleibt ihm nichts anderes übrig, als den Vorhang vor seinem Bett zuzuziehen.

Doch das ist bald vorbei. Durián wird freikommen, wenn nichts mehr dazwischenkommt.

Der Friedensvertrag sieht für die meisten Rebellen vergleichsweise milde Haftstrafen von maximal acht Jahren vor. Die Basis der Guerilla kann sogar mit einer Amnestie rechnen, das Parlament hat ein entsprechendes Gesetz beschlossen. Zu dieser Basis zählt auch Durián.

Was genau er gemacht hat bei den Farc, dazu sagt er nicht viel. Wie viele Menschen hat er getötet? Keine Antwort. Nur so viel: Er habe sich hochgearbeitet über die Jahre. Vom einfachen Kämpfer zu einem „Mando“. So nennen die Farc diejenigen, die in der streng hierarchischen Organisation Anweisungen entgegennehmen und nach unten weitergeben. Wo sie ein Lager aufschlagen sollen, wann sie weiterziehen, welche Mission die nächste ist, solche Dinge. Zum Schluss befehligte Durián einen Trupp von acht Leuten.

Acht Kämpfer waren es auch, vielleicht zehn, die am 7. Juli 2004 an Rodolfo Oviedos Tür klopften. Genau weiß er es nicht mehr, es ging alles so schnell, sagt Rodolfo, die Schreie, die Schüsse. Durián war nicht unter ihnen, er kämpfte in der Provinz Antioquia, gut 500 Kilometer weiter nördlich. Wer die Kämpfer waren, die seine Familie getötet haben, wird Rodolfo wohl nie erfahren.

Vergebung

Es ist spät geworden, das Licht ist weg und die Wärme auch. Rodolfo sitzt noch immer auf seinem weißen Plastikstuhl. Er hat stundenlang erzählt. Vom Tod seiner Familie. Von der Angst. Von den Albträumen. Und davon, was ihn hierher gebracht hat. Sein Plastikstuhl steht auf der Plaza Bolívar.

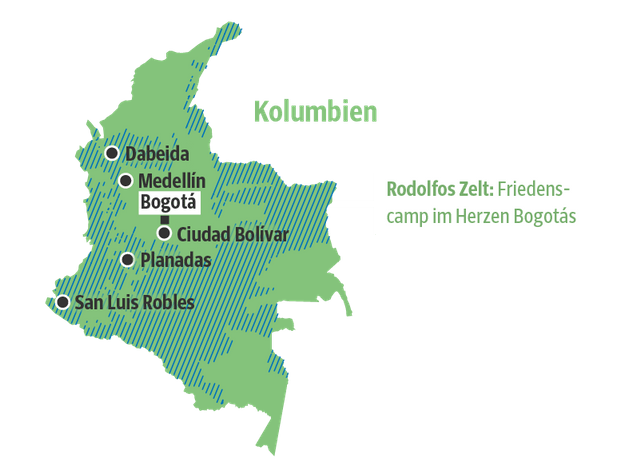

Der Platz ist nicht nur der zentrale Platz in der Hauptstadt Bogotá - er ist auch das Zentrum der Friedensbewegung in Kolumbien. Und Rodolfo, der Mann dem die Farc alles genommen haben, ist hier, um Frieden zu schließen. Noch mehr: Um für Frieden zu kämpfen.

Was haben sie hier nicht schon alles gemacht auf dem grauen Pflaster, direkt vor dem kolumbianischen Parlament. Sie haben für den Frieden getanzt und sich geküsst, sie haben die Namen der Opfer auf weiße Tücher geschrieben, um an sie zu erinnern. Und sie haben hier ein Camp aufgeschlagen, Dutzende Zelte dicht an dicht, um für den Frieden zu demonstrieren.

Rodolfos Zelt liegt in der Mitte, gleich neben der Küche. Bis hierhin war es ein weiter Weg für ihn. Nach dem Massaker an seiner Familie liegt er zwei Jahre lang im Bett, kann sich kaum rühren. Tagsüber schmerzen die Wunden. Nachts kommen die Albträume. Die schreienden Söhne. Seine Frau.

Irgendwann steht er auf. Lernt nach und nach, auf Krücken zu gehen. Er sucht sich einen Job, den er auch im Sitzen machen kann, Mechaniker, er repariert Autos und Motorräder. Er zieht zu einem Cousin, weit weg von seinem Heimatdorf, weit weg von der Erinnerung an das Massaker.

Gegen die Albträume schluckt Rodolfo Tabletten, aber die helfen nicht. Er denkt immer wieder an all das, was er verloren hat. Dann an Selbstmord.

Irgendwann geht es nicht mehr. “All diese Jahre, all das Grauen, all die Toten. Wem nützt das?”, fragt Rodolfo. Ihm wird klar: Er kann nur weiterleben, wenn er den Hass hinter sich lässt. Wenn er den Mördern seiner Familie vergibt.

Seither hat Rodolfo den Frieden zu seinem Projekt gemacht. Wenn die Zelte auf der Plaza Bolívar abgebaut sind, will er durch Kolumbien reisen und den Menschen seine Geschichte erzählen. Er will helfen, dass sein Land, so wie er, die grüne Hölle hinter sich lassen kann.

Seine Albträume haben bis heute nicht aufgehört, aber sie werden seltener. Nur manchmal erschrickt Rodolfo noch, wenn jemand an die Tür klopft.