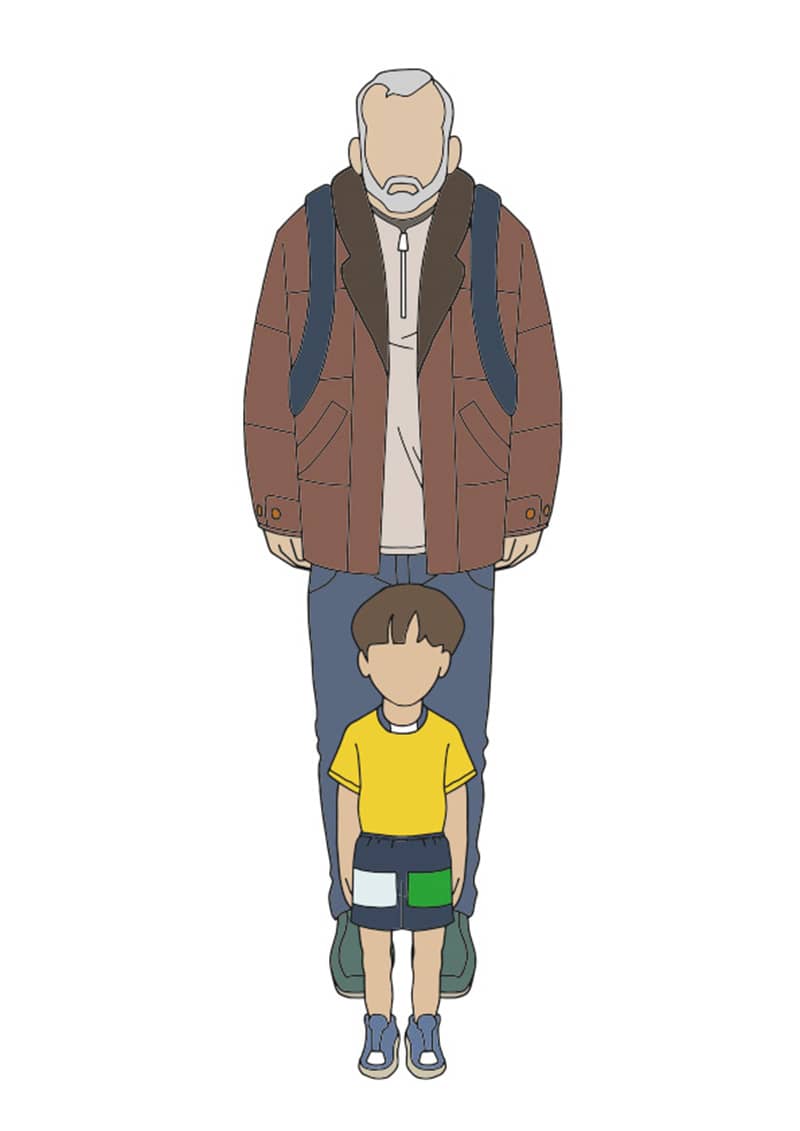

Osama Mohsen läuft um sein Leben. Seinen Sohn auf dem Arm, eine Plastiktüte in der Hand, den Rucksack auf dem Rücken. Um ihn herum Kameras, Flüchtlinge, Polizisten. Ein Beamter packt ihn, Mohsen reißt sich los, er lässt sich nicht aufhalten. Die ungarische Kamerafrau Petra László filmt die Szene. Als Mohsen vorbeirennt, macht sie einen Schritt nach vorn, stellt dem Mann mit dem Kind auf dem Arm ein Bein. Mohsen fällt. Begräbt seinen Sohn halb unter sich. Steht mühsam auf. Das Kind weint. Mohsen flucht. Dann bricht das Video ab.

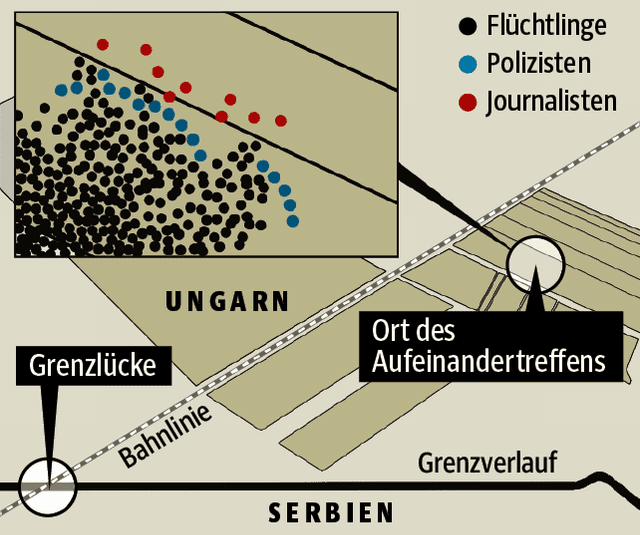

Es ist der 8. September 2015. Röszke, ein ungarischer Grenzort. Wenige Häuser, Bahngleise, Felder. ein Zaun. Auf der einen Seite Serbien, auf der anderen Ungarn. Zehntausende Flüchtlinge überqueren hier eine der Grenzen auf der sogenannten Balkanroute. Im Rücken die Vergangenheit, vor sich eine erhoffte Zukunft. Einer dieser Menschen ist Osama Mohsen. Er fällt, steht auf, geht weiter. Schafft es über Budapest und Wien bis nach München. Dort angekommen, ist er bereits ein Star.

Die Bilder von seinem Sturz, veröffentlicht vom deutschen RTL-Reporter Stephan Richter, gehen um die Welt. Sie zeigen eine der verstörendsten Szenen des an solchen Szenen reichen Sommers 2015. Mohsen wird zur Symbolgestalt von Millionen syrischen Flüchtlingen, die an Europas Grenzen gestrandet sind. Erst in München, später in Madrid, wird er empfangen, interviewt, hofiert. Sein siebenjähriger Sohn Zaid bekommt ein Foto mit Cristiano Ronaldo, dem Weltstar. Sein Vater kriegt einen Job bei einer Fußballschule. Nach der qualvollen Flucht aus dem Krieg scheint Osamas neues Leben zu beginnen.

Die Kamerafrau Petra László hingegen steht für ein Südosteuropa, das Flüchtlinge nicht will. Millionen Menschen weltweit hassen Petra László für ihre Haltung und für ihr Verhalten . Sie verliert ihren Job, am selben Tag. Ihre Entschuldigung verhallt, ungehört. Petra Lászlós Leben scheint zerstört zu sein.

Hier könnte die Geschichte von Petra und Osama enden. Wenn die Welt so einfach wäre. Wenn zehn Sekunden Video die Menschen in gute und böse einteilen könnten.

„Ich habe diese Hexenjagd nicht verdient“, sagt Petra László heute.

„Ich wünschte, es hätte dieses Video nie gegeben“, sagt Osama Mohsen.

„Ich denke jeden Tag an Röszke“, sagt Stephan Richter.

Spricht man heute mit diesen drei Menschen, werden aus den zornigen Ausrufezeichen, mit denen Tausende Twitter-User das Video damals kommentierten, Fragezeichen: Warum hat Petra László getan, was sie getan hat? Was hat das Video mit ihr und Osama gemacht? Was hat Stephan Richter zu erzählen? Und: Wie viele Leben hat ein Mensch? Denn seit dem 8. September 2015 gibt es Petra László und Osama Mohsen quasi zweimal. Einmal davor, einmal danach. Einmal privat, einmal öffentlich. Dies ist die Geschichte ihrer zweiten Leben.

Der Zeuge - Stephan Richter

„Die Versorgung war miserabel. Es entwickelte sich ein regelrechter Brennpunkt. Wir blieben knapp zwei Wochen dort.“ Stephan Richter ist mit seinen 32 Jahren schon ein Veteran. Als Reporter des Fernsehsenders RTL war er in Paris wegen Charlie Hebdo, in München während des Amoklaufs, sein Job sind die Krisen dieser Welt. „Aber diese drei Monate Balkanroute waren das Härteste“, sagt er. „Und in Röszke war es am schlimmsten.“

Richter sitzt in einem Schwabinger Biergarten, trinkt Rhabarberschorle, raucht. Er wirkt jung, schnell, wach. Zückt immer wieder sein iPhone. Er hat alle Fotos und Videos dieses Sommers immer dabei. Wie ein Gedächtnis, wie ein Archiv. Damit kann er jederzeit belegen, was er berichtet. In jenen Tagen in Röszke, schätzt Richter, überquerten bis zu 10 000 Flüchtlinge die serbisch-ungarische Grenze. Syrer, Afghanen, Iraker. Immer die Bahnschienen entlang. „Man konnte das Gleis nach Süden hinunterschauen. Und immer kamen Menschen.“ Viele sind in erbärmlichem Zustand. „Ich habe einen 65-Jährigen mit seiner Mutter auf dem Rücken gesehen, behinderte Kinder in Rollstühlen, auf den blanken Felgen. Die Menschen waren am Ende.“

Röszke, September 2015

Die ungarische Polizei soll die Flüchtlinge daran hindern, über die Autobahn die 164 Kilometer bis nach Budapest zu gehen. Die Beamten sind die einzigen Vertreter des Staats. Keine Ärzte. Keine Betreuer. Keine Hilfe. Richter sagt: „Die Flüchtlinge haben dort nicht gelebt, sondern bestenfalls gehaust.“ Am Tag ist es brütend heiß, in der Nacht fallen die Temperaturen auf null. „Wenn es regnete, schliefen Mütter mit ihren Kindern im nassen Gras“, erinnert sich der Reporter. Das Gerücht, die Grenze werde bald geschlossen, kommt auf. „Familienväter bissen sich die Finger blutig aus Verzweiflung, weil sie von Frau und Kind getrennt wurden.“ Die Flüchtlinge wissen: Ungarn ist der härteste Teil der Reise. Wer es bis nach Österreich schafft, ist gerettet.

Weil er seinen Kameramann im Getümmel verloren hat, hält Richter mit dem iPhone drauf. Um 14.12 Uhr lädt er das Video von Petra und Osama auf Twitter hoch, er schaut es sich nicht genauer an. Er schreibt „Lage in #Roeszke #Hungary weiter schlimm – Polizei überfordert – Flüchtlinge durchbrechen Polizeikette – Verletzte!“ Als er abends um acht auf sein Telefon schaut, sieht er: 1500 Retweets. Richters Video geht um die Welt, User streiten, auf Deutsch, Englisch, Spanisch, Arabisch: Fällt der Flüchtling wegen der Frau mit der Kamera? War das Absicht? Wer ist diese Frau?

Schnell findet jemand im Netz ein weiteres Video, es wurde ein paar Minuten früher aufgenommen. Rennende Menschen, hilflose Polizisten. Mittendrin: Petra László. Jeans, Mundschutz, die Kamera auf der Schulter. Die Journalistin wird heftig angerempelt, von einem jungen Mann. Dann tritt sie nach zwei Flüchtlingen, die auf sie zu rennen. Ein Junge, vielleicht vierzehn, ein Mädchen, vielleicht zwölf. Mit diesem Video ist Petra Lászlós Schicksal besiegelt: „O.k., diese 2. Szene hat mich überzeugt, das ist wirklich unglaublich & widerlich”, twittert einer. Nur einige wenige verteidigen die Frau mit der Kamera, die nach den ausländischen Kindern tritt: „Die Migranten rennen ja nur nach Deutschland, weil sie denken, dort gibt es alles umsonst“, schreibt einer. Die große Mehrheit beschimpft die Unbekannte. Ein arabischer Account schreibt an Stephan Richter: „Gib uns ihren Namen. Sie wird bald tot sein.“

Jetzt begreift der Reporter, was er da gefilmt und um die Welt geschickt hat. Eine Szene, so verstörend wie symbolisch: die Ungarin, die ihr Land gegen einen Flüchtling verteidigt, die es abriegeln will. Hinterhältig. Ohne Rücksicht auf das Kind. Die gegen ihre Rolle verstößt als Journalistin, als neutrale Beobachterin. Und die das tut vor den Augen einer globalen Netzöffentlichkeit, die ohnehin auf jeden beliebigen Ausschnitt des Lebens, auf Wirklichkeitspartikel, reflexartig begeistert oder mit Empörung, sogar Hass reagiert. Umso mehr zu einem Zeitpunkt, der brisanter nicht hätte sein können. „Ich glaube, die Aufmerksamkeit war deshalb so groß“, sagt Richter, „weil die Flüchtlingskrise in diesen Tagen auf einen ersten Zenit zusteuerte.“

Der Journalist hat recht. Am 25. August 2015 setzt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge das „Dublin-Verfahren“ für syrische Flüchtlinge aus. Syrer dürfen in Deutschland bleiben, egal über welches Land sie in die EU gekommen sind. Am 31. August sagt Angela Merkel dann ihre berühmten Worte: „Das Motiv, mit dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein: Wir haben so vieles geschafft – wir schaffen das!“ Fünf Tage später bestätigt Wladimir Putin, dass er Syriens Diktator Assad militärisch unterstützt – der syrische Aufstand scheint endgültig aussichtslos zu sein.

Letzte Hoffnung für viele Syrer sind München, Frankfurt, Köln. Dort werden die Flüchtlinge an den Bahnhöfen begrüßt, mit Umarmungen, Geschenken, Lebensmitteln. Das sind die Bilder, die auch die Menschen in Syrien sehen, in Afghanistan, im Irak, in der Türkei. Wie viele Flüchtlinge in diesem Sommer kommen, wird keiner je erfahren, die deutschen Ämter haben das Zählen aufgegeben. Die Grenzen sind offen. Manche würden sie lieber schließen. So wie die Ungarin László. Die zehn Sekunden, in denen sie zur Täterin wird, sieht die Welt. NBC, CBS, CNN, RT Today – alle berichten. Nachts um zwei liegt Richter erschöpft im Bett und denkt: Das Video ist überall. Er hat die Kontrolle über seine Bilder verloren. Petra László hat sie nie gehabt.

Die Täterin - Petra László

Petra László, 42 Jahre alt, sieht genauso aus wie auf den Bildern, die Millionen Menschen gesehen haben: Blue Jeans, weißes Top, offene Bluse darüber geknotet, die Haare frisch blondiert. Ihr Mann Gábor, 43, wirkt sehr jung neben ihr, mit seinen raspelkurzen Haaren, den lachenden Augen. Er ist Filmemacher. Sie haben sich bei einem Sender kennengelernt, für den sie damals beide arbeiteten, vor 18 Jahren. Gábor faltet seinen langen Körper neben Petra auf das Ledersofa, hält ihre Hand, hört zu.

Budapest, Mai 2017

„Es war ein sonniger Tag“, beginnt sie leise. „Ich dachte, ich mache einfach meine Arbeit.“ Sie ist in Röszke für den ungarischen Sender N1TV vor Ort. „Ich habe die Flüchtlinge gefilmt, die immer wieder versuchten, an den Polizisten vorbeizukommen. Als ich mich umdrehte, kamen plötzlich Hunderte auf mich zu gerannt. Einige stießen gegen mich, taten mir weh.“ Die Mutter zweier Kinder trägt ihre Kamera auf der Schulter, „deshalb habe ich nicht gut gesehen. Ich hatte Angst um mein Leben.“ Warum sie das Mädchen getreten hat? „Es war Notwehr. Natürlich hat man keine Angst vor einem Mädchen. Aber es war eine Masse von Menschen, die auf mich zukam, und das Mädchen selbst war nur einen halben Kopf kleiner als ich.“

Und Osama? Warum will sie einen Mann zu Fall bringen, der einfach nur an ihr vorbeilaufen will? Einen Mann mit einem kleinen Kind auf dem Arm? „Ich wollte dem Polizisten helfen, den illegalen Flüchtling aufzuhalten. Es war eine Kurzschlussreaktion, halbherzig, ein Fehler. Aber ich habe dafür bezahlt.“ Abends im Auto, auf dem Heimweg von Röszke nach Budapest, klingelt ihr Mobiltelefon. Es ist der Chefredakteur ihres Senders. „Hast du das Video gesehen?“, fragt er. „Welches Video?“, fragt sie zurück. „Schau’s dir an. Du hast ein Kind getreten.“ Und dann: „Du bist gefeuert.“ Petra Lászlós Sender N1TV steht der rechten Jobbik-Partei nahe, aber mit solch einem Vorfall will man auch dort nichts zu tun haben. Petra László verteidigt sich, sagt, sie habe keine Kinder gesehen. Dann schaut sie sich das Video an. „Es hat mich schockiert, wie brutal es aussieht.“

Millionen Menschen empfinden ebenso. Obwohl die meisten nur wenige Sekunden der Szene gesehen haben, manchmal nur die eine Millisekunde eines Standbilds, das auf der Titelseite einer Zeitung abgedruckt ist. Aber auch der Moment genügt dem digitalen Publikum, wenn es Zeuge einer Untat wird. Oder, schlimmer, wenn es Ankläger, Zeuge, Richter und Henker gleichzeitig sein kann. Petra László bekommt die berechtigte Empörung, aber auch den ganzen Hass zu spüren. Sie und ihr Sender erhalten Drohungen, Beleidigungen, Verwünschungen. „Wir sollten sie köpfen und Fußball spielen mit ihrem Kopf, aber sie vorher vergewaltigen“, schreibt einer. Paulo Coelho, der sanfte brasilianische Autor, schreibt auf Facebook von Petras „evilness“, ihrer Bösartigkeit. Die sozialen Netzwerke werden zum Pranger, sichtbar weltweit, überall. „Es fühlt sich an“, sagt die Ungarin „als ob es dich zweimal gibt. Mich selbst, hier, mit meinem Mann und meinen Kindern. Und eine Petra da draußen, die Hexe, die den Tod verdient hat. Wer bin ich?“

Ein Anwalt rät ihr, sich zu entschuldigen. Zwei Tage nach Röszke erscheint ein offener Brief in der rechtskonservativen Zeitung Magyar Nemzet:

„Ich bin nicht die herzlose, rassistische Kamerafrau, die Kinder tritt. Ich verdiene weder die aktuelle politische Hexenjagd gegen mich, noch die Todesdrohungen. Ich bin nur eine Frau, jetzt eine arbeitslose Mutter von kleinen Kindern, die in einer Paniksituation eine schlechte Entscheidung getroffen hat. Es tut mir wirklich leid. Petra László.“ Aber die Geschichte ist auch damit nicht mehr einzuholen.

Noch am selben Tag verlassen Petra und Gábor Budapest. Sie melden die Kinder aus der Schule ab, fahren in ihr Ferienhaus. Gábor schirmt seine Frau von allen Nachrichten ab, aber einen Kommentar liest sie doch: „Sie hat so einen breiten Hintern, sie muss eine Mutter sein“, schreibt der Autor, „wie kann eine Mutter so etwas tun?“ Nachts ruft Petras eigene Mutter an, bei der ist sie immer noch gemeldet. Die Polizei stehe vor der Tür. „Sie wollen sie einschlagen, wenn ich nicht aufmache“, sagt die Mutter. Petra László fährt hin, ein Polizist filmt ihre Festnahme. Kurz darauf steht das Video auf dem Youtube-Kanal der ungarischen Polizei. 66 000 Menschen sehen, wie die ungewollt berühmt gewordene Kamerafrau abgeführt wird. Sie wird verhört und erst am nächsten Morgen freigelassen.

Es kommt noch schlimmer: Eine tunesische Islamistengruppe namens „Fallaga Team“ bietet 20 000 Euro für den Kopf der verhassten Ungarin, sie bekommt Polizeischutz. „Da hatte ich zum ersten Mal wirklich Angst. Wer weiß, welche Irren das ernst nehmen?“ Die Boulevardzeitung Blikk veröffentlicht ein Foto von Petras Haus und den Namen ihres Viertels. Die Familie muss wegziehen, den neuen Wohnort hält sie geheim. Monatelang traut sich Petra László nicht vor die Tür. Sie geht nicht einmal aus dem Haus, als ihre Schwiegermutter stirbt.

Petra László braucht eine Pause und eine der dünnen Marlboro Menthols. Gábor springt auf, gestikuliert, erklärt, was er alles von seiner Frau ferngehalten hat: Facebook-Seiten mit Aufrufen, die Kamerafrau zu vergewaltigen oder zu töten. Seiten, die Facebook nun nicht löschen will. Gábor will das Unternehmen verklagen, aber er weiß, es wäre „David gegen Goliath, keine Chance“. Auf einer Seite namens „Schandfleck Petra László“ schaltet ein Ungar Werbung, um so Geld zu verdienen. Dazu „die Lügen der ausländischen Zeitungen und die noch viel schlimmeren Lügen der linksliberalen ungarischen Presse“ – Gábor will sie alle vor Gericht bringen.

In jenem Herbst von 2015 wird Petra László Teil eines Konflikts, der Europa zu zerreißen droht. Wie der Rest des Kontinents ist Ungarn in Aufruhr, die Mehrheit der Menschen will keine Flüchtlinge im Land. Eine Woche nach dem 8. September schließt Ministerpräsident Viktor Orbán die Grenze, endgültig. In Röszke, wo noch immer eine Lücke im Grenzzaun klafft, fährt in der Nacht ein mit Stacheldraht bewehrter Güterwaggon auf das Stück Gleis zwischen Ungarn und Serbien. „Eine surreale Szene wie aus ‚Mad Max‘“, erinnert sich Stephan Richter. Die Balkanroute, Hoffnungsweg für Hunderttausende, ist dicht.

Petra László aber ist arbeitslos, wird bald vor Gericht stehen. Ihr erstes Leben endete, als sie Osama Mohsen begegnet ist. Osamas erstes Leben hingegen endet nicht mit dem Video. Es endet schon früher, mit einem Krieg.

Das Opfer - Osama Mohsen

„Refugees welcome“ steht in riesigen Lettern auf einem Banner am „CentroCentro“, einem Kulturzentrum neben dem Prado-Museum in Madrid. Vom CentroCentro sind es 30 Minuten mit dem Auto nach Süden, in eine Vorstadt namens Getafe, bekannt nur für ihren Fußballklub, den Getafe Club de Fútbol. Kürzlich wollte ein Scheich den Klub kaufen. Man hofierte ihn, lud ihn in teure Hotels ein. Dann entpuppte der Scheich sich als brasilianischer Betrüger. In Getafe, in der Calle Madrid, wohnt Osama Mohsen.

Madrid, Juli 2017

„Salam Aleikum“, sagt er an der Tür. Er wirkt schmaler als auf dem Video, im roten Poloshirt und Jeans. Ein grauer Bart rahmt seinen traurigen Blick. Zaid, sein Sohn liegt auf der Couch vor dem Fernseher, im Trikot von Real Madrid, schaut spanische Kinderserien, lacht heiser. Im Regal Nippes-Engel neben Zaids halb zerfallenem Miniaturmodell des Estadio Santiago Bernabéu, Heimstätte von Real Madrid. Osama serviert Tee und sagt noch einmal: „Willkommen in Madrid“. Dann erzählt er.

Syrien, Türkei, Griechenland, Mazedonien, Serbien und Ungarn, 2012-2015

Als die Bomben fallen auf ihre Stadt Deir ez-Zor im Osten Syrien, auf das ganze Land, beschließt Ossamah Al Abd Al-Mohsen zu fliehen. Der Sohn eines Lkw-Fahrers, das achte von zehn Kindern, hat in Aleppo Sport studiert und ist Fußballtrainer geworden. In Syrien gibt es kaum Profi-Coachs. Osama Mohsen, wie er sich heute nennt, unterrichtet vormittags Sport an der Schule, nachmittags trainiert er die Jugend von Al-Fotuwa, dem Erstligisten seiner Heimatstadt. Als der Bürgerkrieg beginnt und dann immer näherkommt, die Granaten in ihrer Straße einschlagen und es keine Arbeit mehr gibt, ist Osama 50 Jahre alt, sein jüngster Sohn Zaid vier.

Osamas Bruder hat etwas Geld, gibt ihm 3500 Dollar. Zuerst flieht die Familie – Osama, seine Frau Muntaha, die ältereren Söhne Muhanad und Muhammad, die Tochter Duaa und der Jüngste, Zaid – nach Rakkába nahe der türkischen Grenze. Als auch dort Bomben fallen, Tote in den Straßen liegen, ziehen sie über die Grenze nach Mersin. Die Türken sind freundlich, Arbeit gibt es keine. Osama versucht sich als Physiotherapeut, er verteilt Handzettel, es reicht kaum für die sechsköpfige Familie.

Im Juli 2015 scheint die Lage plötzlich günstig zu sein. Deutschland hält die Grenzen offen, die Balkanroute wird sicherer, die Flucht kostet statt 5000 nur noch 2000 Dollar. Osama und seine Frau schicken den 16-jährigen Muhammad vor. Über Italien reist er nach Norden. Später bricht der Vater auf, mit Zaid. Für die Fahrt vom türkischen Bodrum zur griechischen Insel Kos bezahlt er einem Schlepper 800 Dollar, Zaid darf umsonst mit. Sie sitzen mit 50 anderen Flüchtlingen in einem acht Meter langen Schlauchboot. Nur Osamas Sohn trägt eine Rettungsweste. „Ich kann nicht beschreiben, wie groß die Angst war“, sagt der Syrer.

Die beiden ziehen von Griechenland über Mazedonien und Serbien in Richtung Norden. Es dauert Wochen, bis sie Röszke erreichen. Nun hängen sie an der serbisch-ungarischen Grenze fest. Die Nächte verbringen sie draußen, sie schlafen auf einem Feld, Zaid hat Fieber. Sie haben eine einzige Decke, am Morgen wird sie gestohlen. Osama hat noch 600 Dollar, eingenäht in seine Unterhose.

Wie alle an der Grenze Gestrandeten will der Syrer weiter. Wie alle befürchtet er, dass die Grenze geschlossen wird. „Niemand wusste, wo wir hingeschickt würden. Einige Männer widersetzten sich der Polizei“, sagt Osama. „Ich wollte weg von ihnen, weg von der Gefahr, mit meinem Jungen auf dem Arm.“ Als er losläuft, versucht ein ungarischer Polizist, ihn festhalten, er kann sich aber losreißen. Dann spürt er einen Tritt, ein Bein an seinem Bein. Er stürzt. Hat er die blonde Kamerafrau wahrgenommen? „Nein.“ Ist er wegen ihr gestürzt? „Ja.“ Heißt das, in der Fußballsprache und wenn ein Schiedsrichter dabei gewesen wäre, wenn alles nur ein Spiel gewesen wäre auf diesem Feld zwischen Serbien und Ungarn, dann wäre das ihr Foul gewesen? „Ja“, sagt Osama, und lächelt das erste Mal an diesem Tag.

„Ja, sie ist schuld. Es war ein klares Foul von ihr.“

Szeged, September 2016

Zsolt Kopasz ist Staatsanwalt am Bezirksgericht Szeged. Die Stadt liegt zwölf Kilometer entfernt von Röszke. Am 7. September 2016, fast auf den Tag genau ein Jahr nach dem Video, lässt der ungarische Jurist seine Anklage wegen Körperverletzung gegen Petra László fallen. Die Aussage des Polizisten, der Osama Mohsen festgehalten hatte, ein Gutachten, die arabischen Flüche in männlicher Form – „Das ist die Tat eines Hundes!“ Für den Staatsanwalt deutet alles darauf hin, dass der Syrer nicht wegen Petra Lászlós quergestellten Beins gestürzt ist; jedenfalls fehlen ihm Beweise. Die Kamerajournalistin wird nur wegen „Störung der öffentlichen Ordnung“ verurteilt, sie bekommt drei Jahre auf Bewährung.

Petra László und Gábor sind verbittert. Sie wollen einen Freispruch: „Wenn jemand illegal mein Haus oder auch nur mein Land betritt, hat jeder das Recht, ihn zu stoppen.“ Petra verurteilt Osama dafür, dass er sie für seinen Sturz verantwortlich gemacht hat, obwohl sogar das Gericht anderer Meinung ist. „Jetzt sitzt er in seinem bezahlten Apartment und genießt das neue Leben“, sagt die Ungarin. Für sie hat das Video einen mittellosen Flüchtling zum gemachten Mann gemacht. „Ich habe verloren. Er hat gewonnen“, sagt Petra László. Sie könnte sich nicht mehr irren.

München, Madrid 2015

„Du bist ein Star“, sagt ein ägyptischer Flüchtling zu Osama, als der am Ende seiner Flucht München erreicht. „Du und dein Junge, ihr seid in den Nachrichten. Überall!“ Osama und Zaid sind gerade angekommen, als sie das Video das erste Mal sehen. „Es war mir sehr unangenehm“, sagt der Vater. „In Syrien war Krieg. Alles andere war unwichtig. Ich war einer von Millionen.“ Journalisten halten ihm Mikrofone hin, Osama gibt Antworten, aber in seinem Kopf dröhnen andere Fragen: Wohin soll er? Wie kann er seine Familie nachholen?

Dann eine Nachricht, via Facebook, aus Madrid. Miguel Galan, Chef von Cenafe, einer Kette von Fußballschulen, habe von seinem Schicksal erfahren. Er biete einen Job an, er habe beste Beziehungen zu Real Madrid.

Osama nimmt an. Er will seinem Jüngsten, der zutiefst verstört ist vom Krieg und der Flucht, endlich wieder Sicherheit bieten. Zwei Tage später sitzt Osama im Zug nach Madrid, mit Zaid und seinem ältesten Sohn Muhammad, den er in München wiedergetroffen hat. Am Bahnhof warten wieder die Kamerateams. Die Berühmtheit, die er nie haben wollte, sie verfolgt ihn nun schon bis nach Spanien.

In seinem Apartment in der Calle Madrid steht Osama auf, holt ein Fotoalbum. Darin Bilder von ihm, Zaid und Muhammad mit Real Madrids Präsident José Ángel Sánchez. Im Stadion, mit den Superstars des Klubs. Auf einem Foto stehen sie Arm in Arm mit Cristiano Ronaldo, Isco, Toni Kroos. Seine Söhne strahlen vor Glück, Osama schaut traurig. „Ich war müde“, sagt er. „Und ich habe dort schon gespürt, dass etwas nicht stimmt.“ Es stellt sich heraus, dass Osama nicht bei Real Madrid, sondern in Galans Fußballschule in Getafe arbeiten soll. Statt auf dem Fußballplatz landet er in einem Büro, „Responsible for international projects“, steht auf seiner Visitenkarte. Osama begreift es nicht: Was will eine spanische Fußballschule mit Kontakten in den arabischen Raum? Der versprochene Sprachkurs, der Trainerjob, nichts wird wahr. Langsam versteht Osama, warum er nach Getafe geholt worden ist. Beim spanischen Fußballverband stehen Wahlen an, Osamas Gönner Miguel Galan will Präsident werden. Der amtierende Verbandschef und mächtige Patron des spanischen Fußballs, Ángel María Villar Llona, ist seit 27 Jahren im Amt und hat viele Freunde. Galan braucht richtig gute PR. Nur deshalb, so Osama heute, bezahlt Galan die Wohnung, stellt den Flüchtling in seiner Fußballschule an. Nur deshalb arrangiert er öffentlichkeitswirksame Bilder mit den Real-Stars. Nur deshalb besorgt er Osama das Visum.

Und ausgerechnet dieses Visum erweist sich nun als Fluch. Mit einem Visum allein, erfährt Osama, kann er Frau und Tochter nicht aus der Türkei nachholen. Er muss erst Asyl beantragen. Und bekommen. Was Jahre dauern kann. Dann wird er bei Cenafe freigestellt: „Mangelnde Integration“, wirft Galan ihm vor. Osama könne kein Spanisch, „aber das wussten alle vorher“, sagt er.

Noch etwas quält den Syrer: Kurz nach dem Erscheinen des Videos von der Grenze waren Vorwürfe aufgetaucht, Osama sei Terrorist. Er soll an den Unruhen rund um eines der Spiele des Klubs Al-Fotuwa beteiligt gewesen sein. Das war 2004. Osama sagt: „Damals habe ich noch gar nicht für den Klub gearbeitet.”

Auch Osama hat die Kontrolle über seine öffentliche Person verloren. Die Geschichte vom armen Flüchtling, der zum gefeierten Helden wird, sie klingt zu gut. Flüchtlingsfeinde schießen quer. Und der Syrer sitzt fest, in Spanien, ohne Job, ohne Familie. Er geht in einen Sprachkurs, Montag, Dienstag, Mittwoch. „Spanisch ist leicht“, sagt er. „Aber in meinem Kopf ist kein Platz dafür. Ich denke nur an meine Familie. Welche Zukunft wir haben.“

Osamas Familie ist verstreut. Muhanad lernt in Barcelona Spanisch, will studieren. Muhammad ist aus Cenafe in die Türkei zurückgekehrt, um dort seine Studienberechtigungen zu erwerben. Osama selbst hat inzwischen Asyl erhalten, nun hat er die unbegrenzte Aufenthaltserlaubnis. Er könnte Frau und Tochter nachholen, mit ihnen nach Deutschland gehen. Aber er hat kein Geld, keine Arbeit, keine Hoffnung. Im Juli 2017 wird Spaniens Fußballpräsident Ángel María Villar Llona wegen Korruption verhaftet, Miguel Galan kann es jetzt auch ohne PR-Tricks nach oben schaffen. Der Spanier braucht den Flüchtling nicht mehr. „Er macht Druck, dass wir gehen“, sagt Osama. Noch zwei Monate bezahlt Galan die Wohnung, dann müssen die Syrer raus. Hilfe von den spanischen Behörden kann Osama auch nicht mehr erwarten. Er weiß, dass es anderen noch schlechter ergangen ist. „Die Spanier sind sehr gut zu uns“, sagt er. „Auch die Deutschen waren sehr gut zu uns.“ Wenn Assad irgendwann doch einmal weg sein werde und Demokratie in seinem Land herrsche, sagt er, dann „werden wir Syrer Angela Merkel eine Statue errichten“

Budapest, Juli 2017

„Ungarn ist Grenzland, seit tausend Jahren“, sagt Gábor László. Er hat wieder auf dem Sofa Platz genommen, die Lehnen schmücken Löwenköpfe, wie auf dem Budapester Stadtwappen. „Wir beschützen Europa vor allem, was aus dem Süden kommt.“ Gábor und Petra sitzen in der Villa der Redaktion der Demokrata. Das rechtskonservative Wochenblatt ist Petra Lászlós neuer Arbeitgeber; ihren neuen Wohnort wollen sie wegen der Morddrohungen nicht preisgeben. Die Villa liegt im Zentrum, am Ende der Andrassy Ut, den „Champs-Élysées Budapests“, wie ein Reiseführer wirbt. Chefredakteur András Bencik mit seinem karierten Hemd, den Jeans und dem Schnauzbart wirkt wie ein freundlicher Lehrer, wenn er Kaffee und Kekse serviert und dabei über Ungarns Geschichte spricht. Den Fall László hatte er in einem Spendenaufruf den „schändlichsten Persönlichkeitsmord seit dem Fall des Kommunismus“ genannt, die Flüchtlinge als „invasive laute Horde“ bezeichnet. Petra László sagt: „Niemand wollte mich mehr einstellen”, außer Bencik. Sie dreht Imageclips für die Website der Demokrata, nichts Politisches. Benciks Publikum ist ihr gewogen. „Man lernt, welche Freunde echt sind“, sagt László. „Dafür bin ich dankbar.“

Sie wird nicht von allen angefeindet. „Zwei Wochen nach Röszke warf die Schulleiterin meiner Kinder eine handgeschriebene Nachricht in den Briefkasten“, sagt sie. „Bringen Sie die Kinder zurück zu uns. Ich weiß, dass Sie oft mit ihnen zur Schule kommen, ohne dort Kinder zu treten.“ Wenn sie solche Dinge erzählt, lacht Petra László. So, wie bei der Geschichte vom Kommentar ihrer Kinder zum Video: „Mama, da passieren auf dem Schulhof schlimmere Dinge.“

Petra László bleibt beliebig, undurchschaubar. Ist sie nur eine Journalistin, Ehefrau und Mutter, die in einer ungewohnten Situation überfordert war, falsch reagiert hat? Oder ist sie doch eine beinharte Rechte, die ihren Rassismus unfreiwillig vor der ganzen Welt zur Schau gestellt hat? Wie kam sie zu N1TV, dem Sender, für den sie in Röszke war? N1TV gilt als medialer Arm der rechtsradikalen Jobbik-Partei. „Das hatte nichts mit meiner politischen Einstellung zu tun. Als Kamerafrau mache ich Bilder.“ Die Stimme wird eisig. „Was ich denke, ist egal. Ich könnte für jeden Sender arbeiten.“

Eben noch selbstironisch, milde, erleichtert. Jetzt diese Härte. Schuld sind bei Petra László immer die anderen: die Medien, die Politik, die Flüchtlinge und Angela Merkel, die die Syrer nach Europa eingeladen habe. Der Ehemann assistiert: „Petra und Osama sind nur Marionetten. Sie ist nur der Sündenbock der westlichen Lügenpresse.“ Und seine Frau sagt: „Ich fühle mich nicht als Opfer. Das ist doch genau das, was die wollen.“

Für Petra und Gábor László ist die Welt da draußen feindlich. Petra wurde Unrecht getan, Osama war illegal in ihr Heimatland eingedrungen. Gábor nennt Petra „eine Löwin”, bewundert sie als starke Frau. Es sei „eine Frage der Ehre“, dass sie rehabilitiert wird. Es gebe genug Hinweise, dass der feine Flüchtling kein unschuldiger Familienvater sei, sondern Terrorist. Wie viele, die über die offenen Grenzen nach Europa kamen. Gábor sagt: „Die Wahrheit darf eben nicht ans Licht kommen.“

Einige wenige Sekunden, ein Video, drei Menschenleben. Nur einem von ihnen hat der 8. September 2015 Glück gebracht. Stephan Richter ist ehrlich: „Jeder Journalist ist froh, so einen Treffer gelandet zu haben“. Er denkt oft an Röszke, an die Kinder im Schlamm, die heulenden Mütter. „Heute wäre dieses Video wohl nicht so groß. Man hat sich an die Bilder gewöhnt. Aber damals lieferten wir Zeitgeschichte, in Echtzeit.“

Ob Osama Petra László etwas ausrichten möchte? „Man muss menschlich handeln, als Mutter müsste sie das verstehen.“ Der Syrer ist müde. Er muss eine Zukunft für sich und seine Familie bauen. Auch Petra László ist müde. Sie hat Stunden erzählt, die zweite Schachtel Zigaretten angebrochen. Ob sie Osama etwas mitzuteilen hat?

„Nein“, sagt sie. Keine zweite Entschuldigung? „Nein.“ Dann geht sie auf die Terrasse.

Und während Petra László raucht, Stephan Richter nach neuen Geschichten und Bildern sucht, Osama Mohsen sich Sorgen um Frau und Kinder macht, hält auf einem Sportplatz bei Madrid ein Junge den Ball in der Luft. Rechter Fuß, linker Fuß, rechter Fuß, linker Fuß. Zehn, zwanzig, dreißig Mal. Als ginge Zaid einen Weg, den allein er sieht. Links, rechts, links, rechts, links, rechts.