Kapitel 4

Exodus

Jeden Tag, außer sonntags, hängt Ferdinand Mueller Truthähne kopfüber an ein Förderband. Einen nach dem anderen, 15 panisch zuckende Kilo Fleisch pro Tier, 25 pro Minute, zehn Stunden lang. Die Fließbänder sind schneller geworden und die Klimaanlage funktioniert schon länger nicht mehr. Der Gestank ist kaum zu ertragen. Seit vier Uhr morgens steht er am Band. Zu spät kommen gibt einen Strafpunkt und wer zu viele Strafpunkte hat, verliert seinen Job. Ferdinand schaut auf die Uhr, gleich ist seine Schicht vorbei.

Draußen warten seine Freundin Michigo und seine Tochter Misty. Lastwagen fahren vorbei. Sie bringen die lebenden Tiere, gemästet und zusammengepfercht in Käfigen. Und sie holen die toten Tiere, gerupft, in Stücke gehackt und verpackt, bereit für die Kochtöpfe und Bratpfannen der Nation.

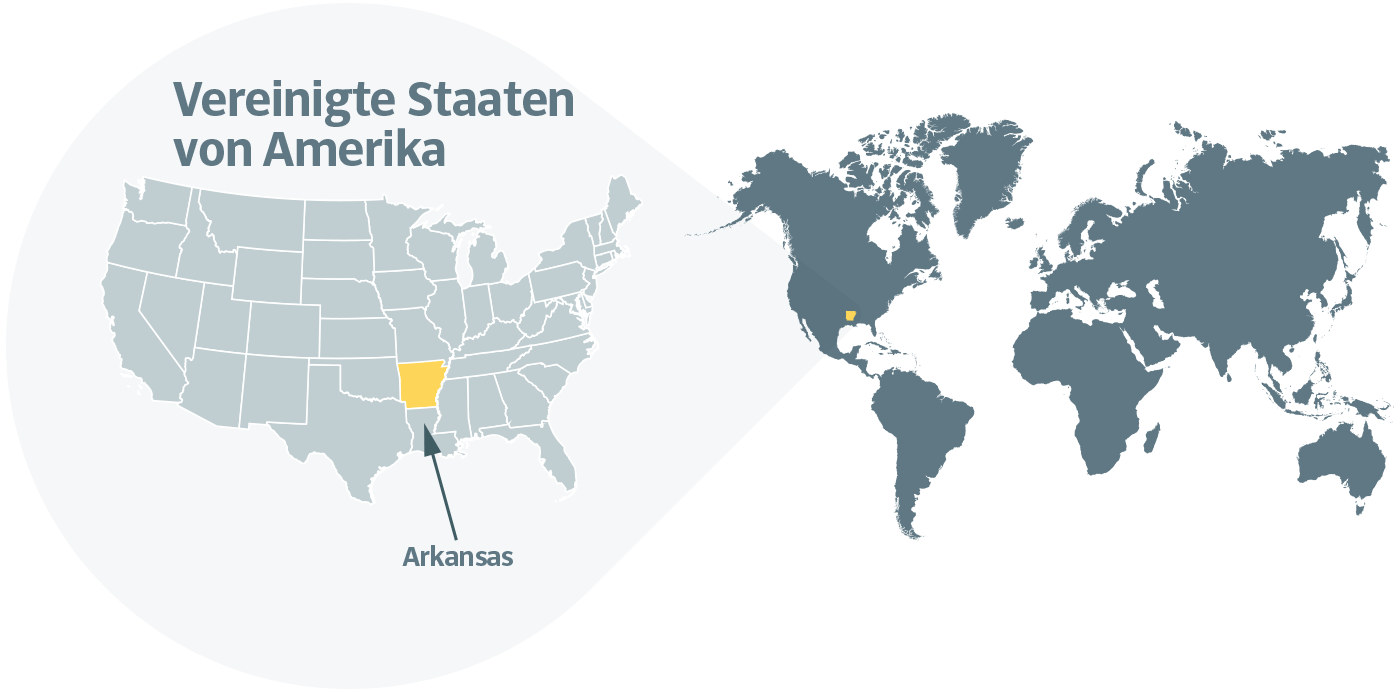

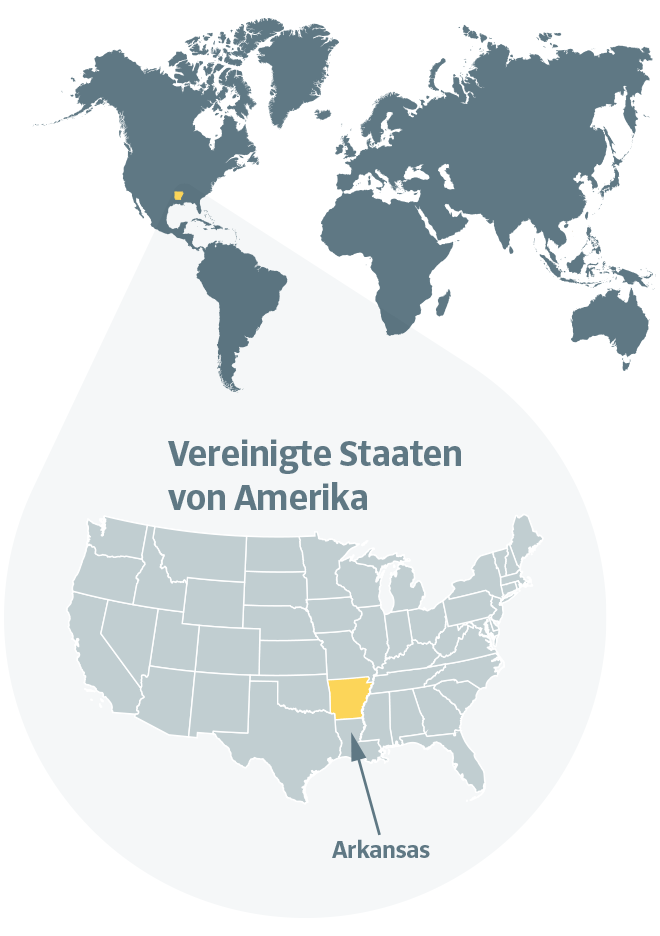

Springdale, Arkansas, ist die Hühnerhauptstadt Amerikas. Cargill, Simmons, George’s und natürlich Tyson, der größte Fleischkonzern der Welt. Ferdinand hat bei Tyson angefangen, vor zwölf Jahren war das. Jetzt ist er bei Cargill. Die Unterschiede, sagt er, sind minimal. Die meisten Arbeiter sind Männer und weil es immer wieder Streit mit den Mexikanern gab, arbeitet er am Fließband nur noch mit Männern aus seiner Heimat, den Marshallinseln.

Für die meisten Marshaller ist das erste Fließband, das sie in ihrem Leben sehen, die Rolltreppe am Flughafen von Honolulu, Hawaii. Für einen Moment zögern die Inselflüchtlinge, schauen skeptisch treppauf, als würden sie sich darauf vorbereiten, einen Berg zu besteigen. Dann werden Babys auf den Arm und Kleinkinder fest an die Hand genommen und die Marshaller fahren einer nach dem anderen die Treppe hoch in eine neue Welt - nach Amerika. Inzwischen leben in den USA fast halb so viele Marshaller wie in Majuro, der Hauptstadt des Inselstaates.

Es gibt nur eine Flugverbindung zwischen den beiden Ländern, und so ist Ferdinand mit demselben Flug - Majuro-Honolulu - nach Amerika gekommen wie so ziemlich alle anderen Marshaller. Damals wollte er seine Heimat nicht verlassen. 18 Jahre alt, mager und weinend, wurde er zusammen mit seiner Schwester nach Arkansas geschickt, weil seine Eltern es gut mit ihm meinten.

Die Geschichte der großen Wanderung in die Mitte Amerikas beginnt mit einem Mann namens John Moody. Der Legende nach zog der Pionier in die Ozark-Berge in Arkansas, um eine Frau zu finden und den amerikanischen Traum zu leben. Gelockt von seinen Geschichten zogen Familie, Freunde und später Fremde wie Ferdinand Mueller nach Springdale.

Ferdinand kommt inzwischen gut klar in seinem neuen Leben. „Zu Hause machen wir nichts”, sagt er, während seine Freundin das Auto startet. “Wir sitzen nur unter den Kokospalmen. Hier arbeiten wir.” Der Mindestlohn in Arkansas - 7,50 Dollar - ist dreimal so hoch wie auf den Marshallinseln. An manchen Tagen arbeitet Ferdinand zwei Schichten. Die Rechnungen zahlen sich nicht von selbst.

Er schuftet ohne Krankenversicherung, ohne Wahlrecht, ohne Rentenanspruch - für das Land, das seine Heimat nach dem Zweiten Weltkrieg mit 67 Atombombentests zerstört hat. Aber das stört ihn nicht. „Geschichte ist Geschichte. Man kann nicht ändern, was in der Vergangenheit passiert ist. Wir sind hier, weil unsere Inseln nicht mehr sind wie früher“, sagt Ferdinand.

Dass die Inseln nicht mehr so sind wie früher liegt aber nicht nur an den Folgen der Atombombentests, sondern auch an globalen Kohlendioxid-Emissionen. Die Marshallinseln werden als eines der ersten Länder der Welt von der Landkarte verschwinden, weil der steigende Meeresspiegel sie überspült. Und hier in Amerika arbeitet Ferdinand Schicht für Schicht am Untergang seiner Heimat mit. Die Fleisch-, Milch- und Eierproduktion ist laut UN für 14,5 Prozent aller weltweit produzierten Treibhausgase verantwortlich.

Dazu kommt der amerikanische Lebensstil: Der durchschnittliche US-Bürger hinterlässt Jahr für Jahr einen CO2-Fußabdruck von 17 Tonnen, ein Deutscher von neun Tonnen – ein Marshaller kommt im Schnitt auf gerade mal zwei Tonnen.

Aber welche Wahl hat Ferdinand? Springdale ist so amerikanisch wie eine Stadt nur sein kann. Entlang der Sunset Avenue suchen McDonald’s, Wendy’s und Applebee’s nach neuen Mitarbeitern. Vor einer Kirche verkündet ein Schild: Jesus liebt dich! Und in einem unscheinbaren Gebäude in der Spring Street stehen die Menschen in einer Schlange, weil sie eine neue Heimat und einen Job suchen.

Hier, im Konsulat der Republik Marshallinseln, bekommen Inselflüchtlinge erklärt, wie sie mit dem Einreisedokument I-94 das magische Papier beantragen können: Eine Sozialversicherungsnummer, die Eintrittskarte für den American Dream. Sie alle haben die Marshallinseln verlassen, weil sie dort keine Zukunft mehr sehen. Die Marshallinseln haben ein Assoziierungsabkommen mit den Vereinigten Staaten, das ihnen Entschädigungen für die Atombombentests zusichert - und den Marshallern das Recht gibt, sich in den USA niederzulassen.

Wer das I-94 hat kann seine Kinder zur Schule schicken und für sich Arbeit suchen. Die meisten Marshaller landen bei den Geflügel-Giganten. Nach Skandalen um Immigranten, die ohne Papiere in den Schlachtfabriken gearbeitet hatten, kommen die Flüchtlinge aus der Südsee gerade recht: Eine Minderheit mit Aufenthaltserlaubnis, Arbeitserlaubnis aber ohne Wahlrecht und ohne Ansprüche - wie gemacht für die eintönige Karriere im Hühneraufhängen, -töten und -zerlegen.

„Die Marshaller sind fleißige, schlecht ausgebildete Immigranten, die von ihrem wöchentlichen Gehaltsscheck abhängen”, sagt Rey Hernandez. Er arbeitet im Northwest Arkansas Workers Justice Center und hilft hier vielen Migranten aus der Südsee. „Aus Angst, ihren Job zu verlieren, lassen sie fast alles über sich ergeben”, Lohndiebstahl ist weit verbreitet, Krankenversicherung schwer zugänglich und die immergleichen Bewegungen führen zu Karpaltunnelsyndrom und Rückenverletzungen.

Auf den Marshallinseln subventionieren die USA das Gesundheitssystem als Entschädigung für Dutzende Atomtests auf ihren Atollen Bikini und Eniwetok, aber in Arkansas können Marshaller nicht zum Arzt gehen. Keiner weiß mit Sicherheit, ob und in welchem Umfang die Strahlung der amerikanischen Bomben die Insulaner heute noch krank macht. Aber sie hat das Leben auf den Inseln dramatisch verändert - auch das Essen: Statt Früchten und Fisch gab es Reis und Dosenfleisch. Selbst in Springdale, wo die Supermärkte endlose Optionen bieten, halten sich die Marshellesen an ihrer schlechten Ernährung fest, Dosenfleisch und Corned Beef landen weiter in den Einkaufskörben. Das Ergebnis sind Übergewicht, Vitaminmangel und unkontrolliertes Diabetes bei über der Hälfte der Bevölkerung.

„Wenn du auf unseren Inseln krank bist”, sagt Ferdinand, „gehst du nirgendwo hin. Wenn du in den USA krank bist, gehst du entweder arbeiten oder du wirst nicht bezahlt. Also gehst du eben doch, damit du deine Miete bezahlen kannst.” Nur wenige Marshaller werden älter als Mitte 60 - auch in den USA.

Die neue Stimme

In einem anonymen Gerichtssaal ist eine Frau mittleren Alters in Kapuzenpulli und mit marshallesischem Dutt weit oben auf dem Kopf sichtbar nervös, als der Richter sie in den Zeugenstand ruft. Er schaut von seinem Podest aus sie herunter, während er sie befragt: Ist sie mit abgelaufenem Führerschein gefahren? Ist sie schuldig? Den Tränen nahe, vor Dutzenden Zuschauern, beharrt sie darauf, dass sie es nicht wusste, dann nickt sie.

Neben ihr steht Melisa Lealan und übersetzt geduldig von Englisch nach Marshallesisch und zurück. Die Sprache ist schwer zu lernen: 30 000 Wörter, jedes davon hat mehrere Bedeutungen. Als einzige professionelle Gerichtsdolmetscherin im Nordosten von Arkansas ist Melisa fast pausenlos unterwegs.

Im Vergleich zum entspannten Inselleben, wo die Marshaller mehr oder weniger von der Hand in den Mund leben, bringt das Leben in Amerika viele neue Herausforderungen mit sich: Miete und Rechnungen bezahlen, Termine einhalten, einen Führerschein bekommen - und alles oft ohne mehr als ein paar Brocken Englisch zu sprechen. Da will Melisa helfen.

Die Frau ohne gültigen Führerschein wird mit Strafgeld, Gerichtskosten und dezidierten Anweisungen, sofort eine neue Fahrerlaubnis zu beantragen, entlassen. „Jeder denkt, wenn ich erstmal hier bin, ist alles gut”, sagt Melisa. „Aber das ist nicht immer der Fall.”

Melisa kennt sich aus mit gescheiterten Träumen. Als sie in den 1980ern in Majuro aufwuchs, bewunderte sie alles Amerikanische: die weiße Haut, das Geld, wie sie redeten, sich anzogen und frisierten. Mit 17, direkt nach der Schule, floh Melisa von ihren Inseln und schloss sich der amerikanischen Armee an. Ihr Ticket zur amerikanischen Staatsbürgerschaft. Heute ist sie Amerikanerin und Marshallerin. Sie vermittelt zwischen den Welten und ist die lauteteste Stimme der Marshaller in Springdale.

„Mir wird langsam bewusst, wie ironisch das alles ist”, sagt sie: „Die Amerikaner haben unsere Inseln als atomares Testgelände genutzt. Nun sind wir gut genug, um ihnen zu dienen, aber nicht gut genug, um Staatsbürger zu werden.”

Trotzdem zweifelt sie nicht daran, dass die Zukunft der Marshallinseln in Amerika liegt. Die Regierung in Majuro solle die Leute dazu anhalten, umzuziehen, so lange sie noch können, die Privilegien eines Assoziierungsabkommens auszunutzen, die Klimaflüchtlinge anderswo in der Welt nicht haben. „Wir verlieren unsere Inseln wegen des Klimawandels”, sagt sie. „Ich glaube, es ist wichtiger, uns hier in den USA zu positionieren”.

Noch ist Zeit. Vielleicht werden sich die Dinge in der jungen Generation ändern. Die in den USA Geborenen sind gerade in der Highschool. Wenn sie sich ihrer Rechte bewusst werden und bald wählen dürfen, könnten die Marshaller mehr Einfluss gewinnen. Zumindest in Springdale.

„Wir haben unsere Stimme noch nicht gefunden”, sagt Melisa. „Aber wir sind legal hier, hundert Prozent legal, und auf lange Sicht wird uns das zugutekommen.”

Das Wettrennen

Andrew „Bear” Brinson ist ein winziges Rädchen in der riesigen Maschinerie der größten Supermarkt-Kette der Welt. Der Lagerraum, in dem er Kisten voller Instantnudeln und Müsliriegel stapelt, hat keine Fenster und während seiner Arbeitszeit hängt er pausenlos Tagträumen nach.

Die Träume gehen so: Sonnenuntergang am Meer, Fischer in ihren Booten, Delfine schwimmen vorbei, Sonne auf der Haut, eine leichte Brise, die Palmblätter rascheln lässt, während er selbst im Sand sitzt und das Wasser einer Kokosnuss trinkt. Bear hat Heimweh nach einem Ort, an den er sich kaum erinnert. „Was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, dass es sonnig ist”, sagt Bear. „Jeder Tag ist Sommer. Wenn ich mich recht erinnere, ist sogar der Wind warm.”

Bear kam nach Springdale, bevor er zwei Jahre alt wurde. Der Job bei Walmart ist nicht schlecht, sagt er. 8,50 Dollar die Stunde, 40 Stunden die Woche. “Ganz tief in meinem Herzen will ich nach Hause”, sagt Bear. Und er weiß, wo sein Zuhause ist.

Die hellgraue Doppelhaushälfte teilt sich Bear mit der erweiterten Familie. Im Badezimmer stehen elf Zahnbürsten: zwei Tanten, zwei Onkel, Großmutter, Schwester, vier Brüder und seine Mutter. „Es ist wie ein Familienfest”, sagt Bear.

Aber die Kultur ihrer Inseln zu bewahren, das will trotzdem nicht so recht gelingen. Es gibt fast keine Restaurants, nur eine Handvoll Supermärkte, die Dosenfisch, Handarbeiten, gefrorenen Rifffisch und selbstgemachtes Kokoseis im Sortiment haben. Im Nachtclub Pachanga läuft der Sound der Südsee (aber nur auf der einen Seite des Vorhangs, auf der anderen Seite tanzen die Mexikaner). Guam-Kleider und Sandalen weichen Jeans und T-Shirts. Und die Jungen sprechen kein Marshallesisch mehr.

Bear denkt viel über die Zukunft nach. Er ist Romantiker. Seine Arbeit ist für ihn ein Mittel zum Zweck. Er will Geld sparen, um zu studieren, aber erst muss er die Familie versorgen. Und sich ein Ticket für einen Flug auf die Marshallinseln kaufen.

Er plant seine Rückkehr schon eine ganze Weile, kommenden Sommer wird es hoffentlich so weit sein. Für Bear ist das Wettrennen gegen den Klimawandel ein ganz persönliches geworden: Er muss das Grab seines Großvaters erneuern, bevor es vom Meer verschluckt wird, eine heilige Pflicht für den ältesten Sohn. In seinem Zimmer hat er einen ganzen Stapel Bücher liegen, um sein Wissen über Umgangsformen und Sprache etwas aufzupolieren: marshallesische Folklore und Geschichte, ein Wörterbuch.

Was er auf den Inseln machen könnte, weiß er nicht so recht. Es gibt keinen Walmart. Aber vielleicht ist das auch egal. Essen gibt es überall, hat man ihm erzählt: Kokosnüsse, Fisch, Brotfrucht und Schraubenbäume im Überfluss.

Bear hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben: „Manche sagen, die Inseln werden untergehen, andere, dass sie wieder aufsteigen werden”. Er weiß nicht, was er glauben soll.

„Alles was ich sage ist, lasst uns abwarten, wie Gott entscheidet”.

Arkansas ist kein tropisches Paradies: Es gibt keine Palmen, für Kokosnüsse bezahlt man im Supermarkt fünf Dollar und der Pazifische Ozean ist etwa 2300 Kilometer weit weg. Die Sommer sind drückend heiß, die Winter kalt. Aber es gibt Strände.

Es ist Samstag und die Muellers haben den ganzen Morgen mit der Vorbereitung des diesjährigen Angrillens verbracht. Der See ist groß und um ihn stehen die Eichen frisch ergrünt. Noch ist es nicht warm genug zum Schwimmen. Michigo holt Reis, Salat, Tomatensoße und Softdrinks aus der Kühlbox. Ferdinand schmeißt den Grill an, macht ein Bier auf und legt das Fleisch auf den Rost: Hamburger, Hotdogs und selbst mariniertes Tyson-Hühnchen.

“Ich denke immer noch darüber nach zu gehen”, sagt Ferdinand. Es schwingt Traurigkeit in seiner Stimme. “Ich habe meinen Eltern gesagt, dass ich vielleicht zurückgehe, aber sie sagen, dass unsere Inseln verschwinden werden.”

Öfter als früher tauchen Bilder von Fluten biblischen Ausmaßes in Ferdinands Facebook-Newsfeed auf: Kilis Flughafen, der zum Fluss geworden ist. Die Gräber von Majuro, die ins Meer erodieren. Als Ferdinand den Auftritt der marshallesischen Poetin Kathy Jetnil-Kijiner bei der Klimakonferenz den Vereinten Nationen im Fernsehen sah, musste er weinen. Er macht sich Sorgen um die Zukunft seiner Tochter, und er hat unendliche Sehnsucht nach dem Ozean. Ferdinand lenkt sich mit Arbeit ab. Am See kann er manchmal etwas entspannen und alles vergessen. Zeit mit der Familie verbringen.

In Sicherheit

In der kleinen Grillhütte nebenan beginnt eine Keemen, die traditionelle marshallesische Feier des ersten Geburtstags, eine Siegeszeremonie, die in der hohen Kindersterblichkeit der Inseln ihren Ursprung hat. Da immer mehr Marshaller hierher kommen, gibt es fast jeden Samstag ein solches Fest.

Gartentische sind vollgeladen mit Thunfisch-Sashimi, Kokosnusskrabben und Brotfrucht, die direkt von den Inseln eingeflogen worden sind, in Kühlboxen von einem Strand zum anderen transportiert. Eine dreiköpfige Band fängt an zu spielen: Ukulele, Keyboard und Gesang. Marshaller in bunten Guam-Kleidern und Hawaiihemden tanzen unermüdlich auf dem Gras. Sie singen mit und drehen sich um sich selbst, während sie Schlange stehen, um dem verängstigen Baby im paillettenbesetzten Kleid die obligatorischen Ein-Dollar-Scheine darzubringen.

Auf dem See fahren blonde Mädchen in kurzen Hosen in einem Boot vorbei, drehen erstaunt die Köpfe. Viele hier wissen immer noch nicht, wer die Marshallesen sind, warum sie in den USA sind, was sie hier machen. Sie nennen die Einwanderer „Hawaiianer“, wenn sie sie in ihren bunten Kleidern durch den Supermarkt laufen sehen. Die blonden Amerikanerinnen wissen nichts von den Atombomben, vom Exil, von den nuklearen Staubwolken. Sie wissen auch nichts vom Untergang der malerischen Pazifik-Inseln. Die meisten Amerikaner könnten sie auf einer Karte nicht einmal finden.

Tropische Rhythmen erreichen die Muellers „Wie in einem Taxi in Majuro!”, sagt Ferdinand. Die Sonne geht unter und die Wasseroberfläche schimmert fast so rötlich wie die des Pazifik. Das Wasser hier wird nicht ansteigen.

| Reporter | Jan Hendrik Hinzel (Video), Coleen Jose (Foto) und Kim Wall (Text) |

| Redaktion | Wolfgang Jaschensky |

| Programmierung | Johannes Ewald, Sascha Goldhofer, Benjamin Urban |

| Projektleitung | Wolfgang Jaschensky, Martina Schories |

| Gestaltung | Manuel Kostrzynski |

| Infografik | Manuel Kostrzynski, Martina Schories |

| Mitarbeit | Maria-Xenia Hardt |

| Mit Unterstützung von | The GroundTruth Project und Society of Environmental Journalists |